教育•指導•しつけに、体罰•暴力はいらない

弁護士 峯本耕治

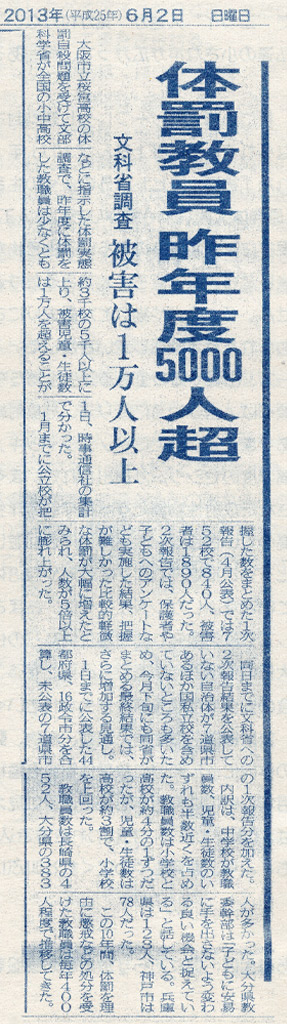

いつものことですが原稿が遅くなってしまって申し訳ありません。今日(6月2日)の朝刊で体罰報道のきっかけとなった大阪市立桜宮高校のバスケットボール部が、全国大会出場をかけたインターハイ予選で健闘し、優勝候補の私立高校に惜敗したものの、再出発を飾る4強に入ったとの報道がされていました。春までの部活動停止を経て、新しいコーチを招き、短時間集中の体罰のない指導の下で、再出発したということです。一人の生徒が亡くなり、バスケットボール部自体、更には学校自体がなくなってしまう可能性もあった中での再スタートで、短期間でのこの成績は立派だと思います。こういう事件が起こると、結局、犠牲になるのは、そこで生活している子どもたちですので、この結果は本当に良かったと思います。 生徒指導、部活指導を問わず、指導に、体罰•暴力は本当に不要です。私も中学時代から部活を始め、特に、高校3年間、大学4年間は、物理的にも、精神的にも、部活のみといって良いような生活を送ってきたので、より、その実感が強くあるのですが、子どもの指導は、結局、個々の子どもが持っている潜在的な力、更には、集団•チームとしての潜在的な力を、どれだけ伸ばし、引き出すことができるかにかかっているわけですので、いかに子どもたちを、その目的に向けて、その気にさせ、エンパワーできるかがポイントになります。その目的に対し、体罰•暴力は明らかに不要であり、客観的•科学的に見て、むしろ、大変リスクの高い指導方法です。

生徒指導、部活指導を問わず、指導に、体罰•暴力は本当に不要です。私も中学時代から部活を始め、特に、高校3年間、大学4年間は、物理的にも、精神的にも、部活のみといって良いような生活を送ってきたので、より、その実感が強くあるのですが、子どもの指導は、結局、個々の子どもが持っている潜在的な力、更には、集団•チームとしての潜在的な力を、どれだけ伸ばし、引き出すことができるかにかかっているわけですので、いかに子どもたちを、その目的に向けて、その気にさせ、エンパワーできるかがポイントになります。その目的に対し、体罰•暴力は明らかに不要であり、客観的•科学的に見て、むしろ、大変リスクの高い指導方法です。

学校教育だけでなく、家庭での教育•しつけも含めて、体罰•暴力は、本当にリスクの高いものです。弁護士になって24年目に突入しましたが、これまで、離婚事件やDV事件、刑事事件や少年事件、児童虐待事件、学校における問題行動•非行ケースの対応など、様々な事件•ケースを通じて、体罰•暴力が持つ怖さを、嫌というほど実感してきました。激しいうつや統合失調症などの精神疾患の背景に、DVや生育過程における暴力•虐待環境があることが少なくありません。子育て支援や虐待防止などの福祉現場、学校現場においては、激しい不安症状を抱えた方、人格障害的な精神的不安定さを抱えた方に出会うことが少なくありませんが、その背景にも同様に、生育歴における虐待環境•暴力環境があることが珍しくありません。言うまでもなく、傷害事件などの暴力事案の背景には、確実に暴力の学びの環境があります。子どものケースにおいても同様で、非行や学校における校内暴力などの深刻な問題行動ケースにおいても、非常に高い確率で、家庭を中心とする環境からの暴力の学びと、「愛情•安心•安全」が脅かされた環境が存在します。暴力は、様々な社会問題の背景•原因となっていて、加えて、問題の連鎖の大きな原因になっています。本当に暴力、特に、生育過程における暴力被害•虐待•DVを防止できれば、社会問題のかなりの部分が防止できるのではないかと感じているくらいです。

体罰や暴力の持つリスクは、それが、子どもの成長発達に極めて深刻な悪影響を及ぼす点にあります。体罰は、恐怖や不安、肉体的苦痛を利用する指導ですので、程度に差はあっても、一般的に、子どもに恐怖感や不安感、屈辱感や恥辱感を与えるものです。むしろ、それらを利用して、即効性を求めたり、大人の思いや怒りを伝えることを目的とするものです。そのため、基本的•本質的なリスクとして、体罰•暴力には、暴力の学びを確実に生むと同時に、子どもの成長発達に不可欠な「愛情•安心•安全」環境を脅かし、結果として、自尊感情や自己肯定感を低下させ、大人に対する不信感や信頼関係の低下を招く、極めて高い危険性が認められるのです。

確かに、体罰によって、子どもが大人の愛情を感じたり、厳しくしかられても仕方がないと納得するケースもあるでしょう。しかし、体罰は、基本的•本質的に、子どもの自尊感情•自己肯定感を低下させ、大人に対する不信感等を招く可能性が高い指導方法であるため、例えば、体罰を受けた子どもが10人いたとして、そのうち、1~3人の子どもは肯定的に受け止めたとしても、他の子どもたちには深刻な悪影響が生じる危険性が認められるのです。しかも、そのリスクは大人にとってコントロール不能なものです。そのため、その時に子どもが置かれている環境や人間関係によって、子どもに与える影響や教師に対する不信感も極めて深刻なものとなる可能性があり、実際に、学校での体罰をきっかけに、長期の不登校に陥ったり、教師に対する激しい反発が始まったり、最悪の場合には、自死につながってしまう危険性が認められるのです。これが今、現実に起こっている問題です。また、学校において体罰が使用される典型的な場面として、激しい問題行動を示す子どもへの生徒指導場面がありますが、前述のように、子どもの問題行動の背景•原因には家庭における虐待環境(そこから生じる暴力の学びと自尊感情の低さ、基本的信頼感の低さ)が存在することが一般的です。そのような背景を持つ子どもの問題行動に対して、教師が体罰で応じることは、「暴力の学び」をより強化し、より一層、子どもたちの「自尊感情•自己肯定感や基本的信頼感を低下させる」ことになり、余りにもナンセンスな結論になってしまうのです。

体罰が大きな社会問題として取り上げられている、この時期に、学校における指導方法の選択肢から体罰を実質的に無くしてしまうことと共に(本当は、学校教育法第11条で体罰は明確に禁止されているので当然のことなのですが)、それだけに止まらず、「家庭における体罰の禁止」を法律で定めるよう繰り返し勧告しており、それが国際的な流れにもなってきています。

子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日

<内容>

子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。

子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて

子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて

小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日

<内容>

公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。

スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信

スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信

山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日

<内容>

はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。

子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題

子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題

峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日

<内容>

先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。