いま、沖縄から-②『場•いのち』

平井真人 (染色家)

4月の沖縄は清明(シーミー)の季節。年に一度、先祖の墓前の「場」に家族•親族がご馳走を持参し、子どもから長老まで一堂が集い、現在と未来の子孫に世果報(ゆがふ)を祈る風習です。また、豊年祭やお盆などにも必ず生れ島(故郷)に帰り、常に「生」を喜び祝うのです。

神戸生れで沖縄に住み着いて31年、親戚のない僕はその様な光景にエネルギーを感じるものの、先祖や生れた家の事など少し前まで特に意識する事がなかったのです。

幼少から20歳まで育った大阪は下町の借家長屋で人情豊か、米や醤油の貸し借りなどその日を生きる話題は日常茶飯、家の事などは次元の違う問題でした。

ところが、約12年前に我が平井家にも持家があり、「場」を意識する事となったのです。

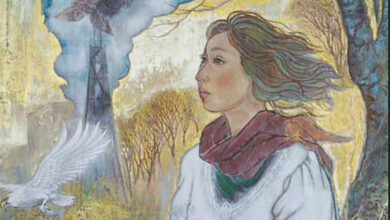

僕も生れた空家状態の築約130年の茅葺き家(神戸市北区淡河)が雨漏りで傷み始めているのを目の当たりにして不思議な思いになりました。それは「家」のカタチにでなく生き物の息遣いを覚え、無性にいとおしさが込み上がり、直せるものなら直したいと、思いました。

それまで「家」に執着することなど一切無かったのに•••今にして想えばそこに何か「いのち」を感じたのでしょう。そして、茅や職人の事など全くわからないまま、取り合えず北区役所に電話で事情を話すと、電話口の人が教育委員会文化財課に電話を繋いでくれ運良く翌日、担当者と現場で会うことが出来たのです。

そして僕の不安を察してか、開口一番「平井さん何とか残せませんか!茅も職人も大丈夫です。是非!」と、単刀直入のその言葉に戸惑い「何が良いのですか?どこに価値があるのですか!」と問うと「建物でなく、建っている『場』が昔の街道筋に近い町中だから良いのです。茅葺きの町家は貴重です。」と、予想外の返答に「家」への観方が変わったのです。「家」=「場」はあたり前のこと。僕はそれまでの認識の「場」に何を観て、どこに向いていたのか•••頭をガツンと殴られた思いになりました。

その後、この茅葺き家は当時85歳の父が封印していた青年期の負いを吐露し、また杖の必要な老母は杖を忘れる「場」だったのです。価値など無いと思っていた壊れかけの「場」が人を解放してくれる。この3月28日、受難の末に葺替えを無事終了、約半世紀振りに屋根姿が黄金色に輝き、「場」が「いのち」を蘇らせると感じました。実に美しい!

神戸市内や淡河は元より、遠くは沖縄、東京などから茅葺きを聞きつけ尋ねて人々が来ます。不思議なもので、12年前の茅葺き修理の電話に意図しない人との出会いが待っていました。今、その引力が多くの人々との繋がりを与えてくれ、僕にも途方も無いエネルギーを与えてくれました。正に茅葺きの「場」に集い、湧き出る無限の「いのち」に動かされた思いです。謝謝

【世果報】:「沖縄口(うちなーぐち)で、平和な豊穣な世」の意。