門前追悼

21回目の朝

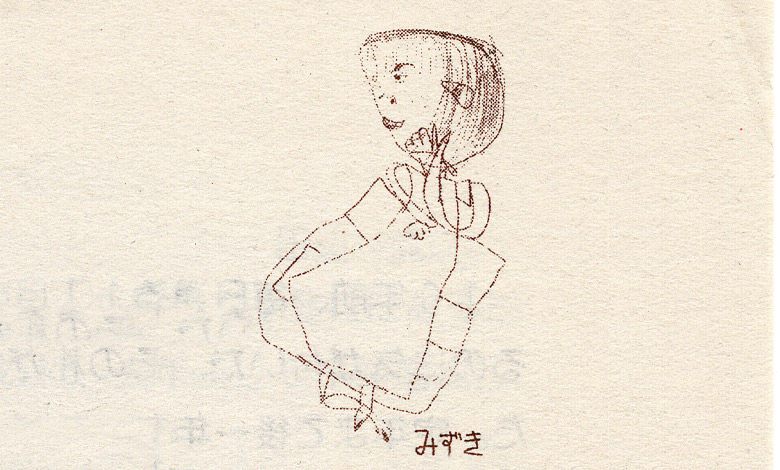

所薫子

7月6日水曜日朝、晴れ、何事もなかったように21回目の朝を迎えました。去年より少し並木は大きくなり、学生は制服が少し変わり、歩道は広く感じるほどにゆとりがあって、明るく挨拶を交わして、あるいは問題集を見ながら校門に入って行きました。

3月11日、多くの命が失われ、それから4ヶ月が過ぎた7月6日。門前追悼後、並べられたカーネーションを片付けていたら初めて、もう一つのグループの女性お二人が自主的に手伝って下さいました。とても嬉しかったです。ここへ来るまでに20年の歳月が流れました。集められたカーネーションの半分を学校から借りたバケツに入れ、学生さんたちに『ご自由にお持ち帰り下さい』と手紙をつけ、靴箱前に置きました。カサブランカの花束の1束を校長室へお持ちしました。箒や水も用務員さんが快く貸してくださり、無事今年も終え、中村羅針さんのコンサートのある『れんがの家』へ移動しました。

Sponsored Link