編集後記 他

会計報告

・今年は自然災害が多く、今も被災地では大変な思いをして生活を送っています。ほんとうに、どこで何が起こるかわからないので事前の備えは大切です。また東須磨小学校での教師による教師のいじめには胸が痛みます。兵庫県や神戸市の教育委員会ってこの事件が起こった29年前となにも変わってないのかと思います。いつも通信費、カンパありがとうございます。皆さまのおかげで通信発送が継続出来ていることに感謝いたします。

今後ともよろしくお願い致します。

会計 藤田英美

編集後記

今までほとんどテレビを見ていなかったのですが、最近続けてテレビを見る機会がありました。天皇即位行事を終日放映していました。そして聞き間違いかも知れませんが「夜には提灯行列・・・」 我が耳を疑いました。料理番組や食べ歩きの番組が多いのにも驚きました。同じ番組を何度も流しています。スポーツ番組も長時間放送されています。高校野球、ラグビー、相撲、オリンピック、スポーツが悪いと言っているわけではありません。肝心なことは何も知らされていません。編集の仕方で、黒を白に、白を黒にでもできます。農耕民族だからなのでしょうか?車社会も原発社会も高度成長と自然を破壊し、そのすぐ先に地球温暖化も有識者には見えていたはずなのに、警鐘する人は抹殺されてきました。そして私たちも踊らされ、見て見ぬふりをしてきました。

言論の自由や平等は、本当にあるのでしょうか。ゴトリと歯車は動き、とんでもない方向へと押し流されていくような危機感を感じるのは私だけでしょうか。福島は、どうなっているのでしょうか?自分で調べるしかありません。何事も自分の目で見て、耳で聞いて、確かめるしかありません。小さくても一歩を踏み出すしかありません。そしてまた小さな一歩を踏み出すしかありません。

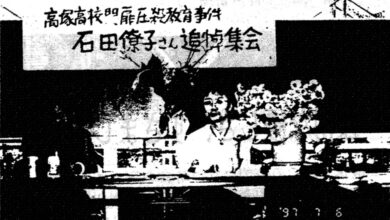

次回発行は、6月中旬頃、石田僚子さん追悼30周年を前にしての発行になります。皆さまのご意見や投稿をお待ちしております。また30周年記念集を出す予定です。30周年で、一区切りにさせていただきます。

[所]