Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.

2015年(平成27年)10月12日、沖縄県の豊見城(とみぐすく)市立小学校の男子児童(小学4年生•9歳)は、廊下でいきなり蹴られたり、トイレに閉じ込められるなどの暴行を受けたことを苦にして、自宅で自死を図り、10月19日に死亡した。

男子児童は自死を図る2週間前に学校が実施した無記名のいじめアンケート調査で「消しゴムを盗まれた。いじめられていて転校したい」などと記述をしていたが、担任は男子児童が自死を図るまで読んでいなかった。

2016年1月、両親が県の情報公開で入手した資料によると、豊見城市を管轄する県島尻教育事務所と県教委の電話の記録に「担任はアンケートの回収時に内容を確認しているが、重大事態ととらえずに校長への報告や児童への面接など何も対応していない」と記されていた。

2018年3月30日、調査委員会は男子児童が自殺するおよそ5か月前から「ズボンを下ろされる」「複数で児童の筆箱をパスして回す」「服を引っ張られる」など5件をいじめと認定し、いじめと自殺との因果関係を認定した。また、学校側が適切に対応していれば自殺を防止できた可能性があると指摘した。

2023年3月23日、那覇地裁は、「児童が自殺する危険を担任の教諭が予見できたとは認め難い」などとして原告側の請求を棄却した。一方で、第三者委員会の調査中に教育長がいじめの事実を否定する旨の発言をしたことについては、「遺族らが受けていた風評被害を助長した」などとして、遺族に対し合わせて44万円余りを支払うよう市に命じた。

事件の経緯

男子児童は気持ちの優しい子で、友達もたくさんいた。

2015年6月頃から男子児童は「廊下でいきなり蹴られた」「トイレに閉じ込められた」など日常的ないじめを両親に訴えていた。母親はその都度、「先生にきちんと言いなさいよ」と言っていたが、男子児童は「言っている」と返答していた。男子児童は当初は「先生が注意してくれた」と話していたが、夏休み前後には「何もしてくれん」「言ってもしようがない」とこぼすようになっていた。

1

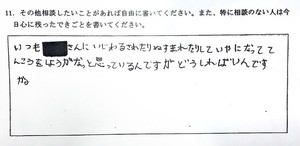

9月29日、学校が実施したいじめに関する定期的な無記名アンケート調査で、男子児童は「いつも◯◯さんに意地悪されたり(消しゴムを)盗まれたりして嫌になります。転校をしようかなと思っているんですが、どうすればいいですか」といじめが疑われる内容の記述をしていた。

10月10日夜、男子児童は終業式の日に教室で友人に「かっこつけるな」と服を引っ張って倒される暴力を受けたことを、突然母親に泣きながら話した。

10月11日、男子児童は「なんで僕は、いじめられなければならないの」と言い、母親の運転する車で泣き出した。母親は単身赴任中の父親に連絡し学校に相談することにした。息子には「つらいなら転校してもいいよ」と言った。

10月12日午後10時頃、母親が飼い犬を家に入れようと庭に出た、ほんの5分間に、男子児童は自分の部屋のベッドの手すりにベルトを掛けて首を吊った。母親が発見し病院に搬送されたが、19日に死亡した。遺書などはなかった。

10月13日、男子児童が自死を図った翌日、担任は9月29日に実施したいじめに関する無記名のアンケートの自由記述欄に書かれていた「いじめられている」という記述に気付き、筆跡などから男子児童のものと判明したという。

10月15日、男子児童の入院中に校長は病院に来て、9月のアンケート用紙を見せた。

11月、市教委は第三者委員会を設置し、男子児童の自殺を伏せて同じフロアに教室のある4、5年生全員に無記名のアンケートと教職員に聞き取り調査を行った。その結果、男子児童が服を引っ張られたり、机から物を落とされるなどされていたのを目撃したと9人が回答し、2人が男子児童の筆箱の中身や水泳用のゴーグルを取るなどしたと答えた。他の児童の回答には「複数人で男児の筆箱を投げ合っていた」「男児の物をわざと机から落とした」などの嫌がらせ行為が記されていたが、第三者委は加害児童が指導されたことなどを挙げ、「いじめ」と認定しなかった。男子児童の両親は学校側に対して男子児童がトイレに閉じ込められたり物を取られるなどいじめを受けていたと訴えていたが、第三者委は男子児童が生前最後のアンケートに記した事案だけを「いじめ」と認定し、「自殺につながるようないじめは現時点で確認されていない」とした。

2016年1月10日、市教育委員会は会見を開いて自殺の事実を明らかにし、学校でのいじめが自殺の原因だった可能性があるとして、第三者委員会を設置して調査を行っているとした。

同日、市役所で記者会見した校長は、担任が男子児童が自殺を図る直前に実施された定期アンケートの内容を男子児童が自殺を図った翌日まで2週間読んでいなかったことについて、「いじめへの対応には注意していたが、男児から相談はなく、事実を把握できなかった」と説明し、「もう少し早く読んでいたらとも思うが、1学期の終わりで、成績表を一から作らなければならない時期。そちらの業務を優先したのだと思う」と語り、「残念だが、できるだけの対応はしていた」と述べ、学校側に落ち度はないとの認識を示した。

1月28日、男子児童の両親が那覇市で記者会見を開き、自殺直前に行われたアンケートでのいじめを伺わせる記述を、学校が自殺翌日ではなく回収時に把握していた可能性があると指摘し、「息子の自殺を止められたかもしれない。重大な過失だ」として説明を求める考えを示した。両親が県の情報公開で入手した資料によると、豊見城市を管轄する県島尻教育事務所と県教委の電話の記録に「担任はアンケートの回収時に内容を確認しているが、重大事態ととらえずに校長への報告や児童への面接など何も対応していない」と記されていた。市教委の照屋堅二教育長は「そのやりとりがあること自体、初めて聞く話。我々が記者会見で説明した通り、担任がアンケートの内容を把握したのは10月13日だったと認識している」と説明した。県教委義務教育課は「伝言ゲームの中でそのような記述になってしまったのでは。もう一度事実確認をしっかりしたい」とした。

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

2015年11月24日、市教委は男児に対するいじめがあったことを認めた上で、自殺の原因になった可能性もあるとみて、第三者委員会を設置し、再発防止に向け、自殺との因果関係などを調べる。

2016年 調査を委託した第三者委員会は、中間報告で、自殺に直接つながる「重篤ないじめ」はなかったとし、調査を続ける方針を示す。

(学校や市教委の実施する事実調査を前提に、「いじめの有無の認定及びいじめ防止策の策定」を諮問した。地方自治法第138条の4第3項及び法第14条3項に基づく組織であり、法第28条1項の調査委員会として位置付けられていなかった。そのため職責に、「いじめの背景調査」及び「いじめと自死との因果関係の確認」は含まれていなかった。報告書P5)

1月10日、市教委が記者会見で、第三者委員会が審議中の内容について、「アンケート調査の中では、いじめの認定はされなかった」「一般的ないじめはなかったという認識で第三者委員会は捉えています」と発表した。

1月13日、4~6年生を対象に記名式アンケートを実施する予定だったが、記名式を理由に、保護者らの了解が得られなかった。

1月、両親が県の情報公開で入手した資料によると、豊見城市を管轄する県島尻教育事務所と県教委の電話の記録に「担任はアンケートの回収時に内容を確認しているが、重大事態ととらえずに校長への報告や児童への面接など何も対応していない」と記されていた。市教委は1月の会見で「内容を把握したのは自殺の翌日の10月13日で、アンケートの回収時には確認していない」と説明していた。

2月2日、市教委は、自殺につながるいじめの有無を調査するとしていた従来の方針から、いじめに限定せず自殺の要因を広く調査するとの方針に転換した。

第5回会合で委員らに伝えたが、5人の全委員が納得せず辞任した。

市教委は方針転換に関して文部科学省の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づき調査するとし、照屋堅二教育長は「自殺の背景に何があったかを解明し、事実を明らかにしたいという目的は変わらない。男児の両親にも伝えている」と話した。

3月23日、新しい第三者委員会の会合が開かれ、男児の両親が出席して真相解明を訴えた。両親は2015年12月、旧委員による第三者委でも意見を述べていた。

会合は非公開で、男児の両親らによると、会議前の冒頭に「息子に何が起きたのか、なぜ命を絶たなければならなかったのか、真実が知りたい」などと訴えたという。このほか、第三者委の議事録を遺族に随時開示することや、第三者委の独立性を保つため、事務局機能以外に市や市教委が関与しないことなどを求めたという。

旧第三者委の委員全員が辞任する事態を受け、調査の遅れについて、両親は取材に対し「年度が替われば先生も異動でいなくなる。どんどん調査が難しくなる」と懸念を示した。委員の辞任によって、2015年度中に終わらせる予定だった調査は、約1か月間停止する事態となっていた。

市教委によると、旧第三者委の委員会には、いじめの有無の判断と再発防止策を諮問した。しかし、2016年1月に男児の自殺が報じられ、いじめの有無に限らず広く自殺の背景を調べることになった。このため委員からは「話が違う」との意見が出て、2月に全員が辞任。自殺の報道後、市教委が第三者委と調整せずに記者会見したことで、「(委員に)不信感を与えた」(照屋堅二教育長)ことも背景にあるという。

市教委は、自殺につながるいじめがあったかを調べる児童への記名式アンケートを計画していたが、保護者からの反発で実施を見合わせており、このアンケート実施についても、第三者委の判断に委ねるとした。

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

2016年3月2日、市教委は委員全員を入れ替え新たな第三者委員会を設置した。

いじめ防止対策推進法第14条3項及び法第28条1項並びに市規則第2条に基づき、①本件事故に関する背景調査②調査報告書の作成を諮問した。

計31回の会議。

延べ51人に対する対面調査、4人に対する書面による調査、当時の4、5年生の児童と保護者を対象に、記名式アンケート(2017年9月、事案発生から2年弱経過していたが、本件児童に対するいじめを疑わせる新たな事実が出てきたことから、当時の4、5年生の児童と保護者を対象に、任意の協力を依頼するアンケートを実施した。)

調査委員

新委員は計6人

委員長:天方徹弁護士

副委員長:譜久原弘精神科医

委員:井村弘子沖縄国際大学教授

金城孝次臨床心理士

比嘉昌哉社会福祉士

徳留博臣保護司

調査報告書•その後

2018年3月30日 報告書を答申した。全59頁

「繰り返されたいじめが自死の主要因のひとつだった蓋然性は十分に認められる」として、自殺との因果関係を認定した。

第三者委は、児童が自殺するおよそ5か月前から「ズボンを下ろされる」、「複数で児童の筆箱をパスして回す」、「服を引っ張られる」など5件のいじめがあったと認定した。

「校長や教頭、担任がいじめを積極的に認知し、個別対応などしていれば、いじめを減らせた」「一見重篤でない出来事が児童にとって大きな心の傷のもとになる」と学校側が認識し対応していれば、自殺を防止できた可能性があると指摘した。

自殺を図る2週間前に、児童が学校の無記名のアンケートに「いじわるされている」などと回答していたことについて、「アンケートの記載を実施後、直ちに確認して本人を特定 し、適切に個別対応に及んでいれば結果は違っていたかもしれない」と、学校側の対応を批判した。

自殺後の対応についても、「校長にはいじめの実相を真摯に調査しようという姿勢が全く見られず、極めて問題の多いものだった」と指摘した。

また、報告書の完成の遅れについて、豊見城市教委が事故後、いじめ防止対策推進法第28条に基づく「重大事態」に認定しなかったことや、市教委や学校が「保身に起因する対応」を取ったことが調査に影響したとしているとする。

また、事故後に遺族に対して「根拠のない風評」が出回り「遺族が何重にも傷つけられた」と指摘。風評を発信した関係者に対し、反省を求めている。

市教育委員会に、(1)いじめの定義の正確な理解(2)重篤でないいじめでも自殺を引き起こす可能性があると周知(3)いじめを積極的に見つけ出す-などのいじめに対する意識改革などを提言した。

豊見城市のホームページで全文公開した。

民事損害賠償請求訴訟

提訴

2018年10月12日、男子児童が自殺したのは学校側がいじめについて適切な対応をしなかったことなどが原因として、両親が市などに約7800万円の損害賠償を求めて那覇地裁に提訴した。

一審判決(那覇地裁)

2023年3月23日、那覇地裁(福渡裕貴裁判長)は、「児童が自殺する危険を担任の教諭が予見できたとは認め難い」などとして原告側の請求を棄却した。一方で、第三者委員会の調査中に教育長がいじめの事実を否定する旨の発言をしたことについては、「遺族らが受けていた風評被害を助長した」などとして、遺族に対し合わせて44万円余りを支払うよう市に命じた。

裁判の後に行われた会見で、遺族の弁護士は「小学校のお子さんが亡くなっている非常に痛ましい事件であるという重大性を全く考慮していない非常に形式的な判断」であるとし、遺族は、判決を受けて「言葉が出ない」などと話していて、控訴については今後話し合って決めるという。

参考資料

“沖縄県豊見城市•市立小学校いじめ自殺” 地上の涙 他