Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.

2018年(平成30年)11月29日、仙台市立寺岡小学校の女子児童(小学2年生•8歳)と母親(46歳)は、女子児童が2017年3月頃から同級生2人に仲間外れにされる、叩かれそうになるなどのいじめを受けて、女子児童の両親は問題の解決のために学校や仙台市教育委員会、宮城県総合教育センター、宮城県教育委員会、仙台弁護士会、文部科学省の24時間子どもSOSダイヤルなどの機関に何十回も相談したが具体的な対応はなく、学校のちぐはぐな対応がいじめ収束の機会を逃し、不用意な行為が家族の不信感を招き、絶望して無理心中という最悪の結果を招いた。

父親は「どこに相談しても駄目だった。泣き寝入りしかない、諦めるしかないのかと妻と話した。家族全員が夜も眠れず体調を崩していった」と話している。

2020年3月9日 同校の校長は、被害児童の両親が加害児童の保護者との面談に向けて作成した質問メモを加害児童の保護者に流出した地方公務員法(守秘義務)違反容疑で書類送検された。

2022年12月6日 調査委員会は、同級生2人からの女子児童へのいじめを認定した。教諭らが被害児童と同級生に謝罪や握手をさせた「仲直りの会」と、被害児童を校長室に登校させていたことついて不適切と判断した。被害児童が体調不良を訴えて欠席や遅刻を繰り返していたことを踏まえて「重大事態と判断することが適当」と認定した。2人の死亡といじめとの関連については「教職員と市教委の対応で母親が追い詰められた可能性は否定できない」としながらも、因果関係については言及しなかった。

調査委員会の議事録には、校長がスクールカウンセラーに対して女子児童の母親が感情的な人だと伝えるなど(スクールカウンセラーは母親と面談した時にそのように感じなかったと証言している。)、学校から教育委員会に対して女子児童の保護者の問題性を強調するようなやり取りや、教育委員会の職員の聴取内容などから、被害児童の保護者の被害の解決を求める訴えを正面から受け止めない姿勢があったことが複数の記録から認められると記されている。

事件の経緯

2018年(平成30年)3月頃から小学1年だった女子児童は同級生2人に登校中に置いて行かれたり、仲間外れにされたりした。5月中旬にはアサガオの支柱で叩かれそうになった。

5月17日 女子児童はいじめを両親に訴えた。女子児童の両親は学校や市教委に加害者側との協議を求めて相談した。

5月23日 担任教諭は同級生の保護者に連絡せず、子ども同士の握手で仲直りをさせたが、収束しなかった。(女子児童の両親は当時の対応を「学校は匙を投げた」と批判している。)

6月21日 女子児童の両親は再び担任教諭に相談した。数日後、女子児童は腹痛や頭痛を訴えて校長室に登校するようになった。校長は女子児童に教室へ行くように促したために女子児童は我慢をして教室に行き、教室に行くと加害児童に睨まれることで体調を更に崩した。

女子児童から相談を受けた学校は「いじめがあったという事実をもとに、マニュアルにのっとって対応する」と返答したが、対応は進まず、女子児童は精神的に不安定となり、母親も体調を崩した。

7月に被害児童の両親は加害児童2人の保護者との面談に向けて、女子児童が考えた加害児童への質問メモを作成した。8月1日に表現の修正が必要かどうか確認を求めて校長にメモを手渡した。

8月31日の女子児童の両親と加害生徒2人の保護者との面談で、加害児童の保護者がメモを持っていたことが判明し、被害児童の両親が加害児童の保護者への質問項目を書いたメモを校長が無断で加害児童側に渡していたことが分かった。

この件で校長は2020年3月9日に宮城県警泉署に地方公務員法(守秘義務)違反容疑で書類送検された。

(父親は「口頭で謝罪を受けたが、情報管理ができておらず信用できなくなった」と話している。)

7月7日 女子児童は両親に「死んでしまいたい」と話した。腹痛や頭痛も訴えた。

7月31日 女子児童の両親は宮城県総合教育センターに電話で相談した。相談担当者は「体調を崩した女児が話し合いに耐えられるか、もう少し考えた方がいい」などと答え、解決に繋がる方策は示さなかった。(相談担当者は取材に対して「一般論として、話を聞き学校や教委など適切な相談先を紹介するのが役割。具体的な解決策は示せない」と説明した。)

8月20日 女子児童の両親は宮城県教育委員会に電話で相談した。相談担当者は「学校に対応を聞いてほしい」などと答え、解決に繋がる方策は示さなかった。

同日、仙台弁護士会で面談を受けた。

両親は腹痛や頭痛を訴えている女子児童の心のケアにも奔走し、同日に宮城県立こども病院(青葉区)を受診した。

8月23日以降、女子児童の両親は市教委に電話で5回相談した。相談担当者は学校への指導を求め、「繰り返し指導している」との返答だった。

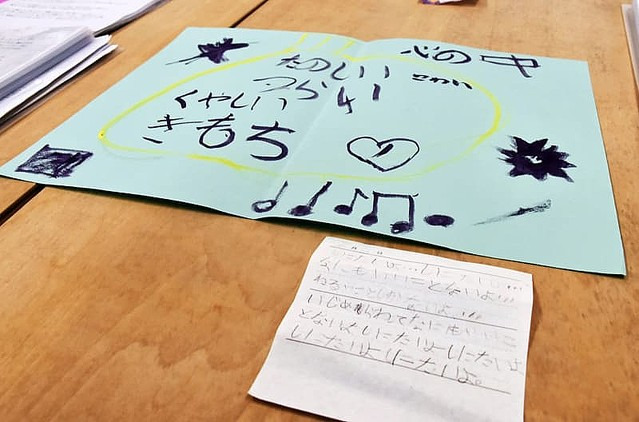

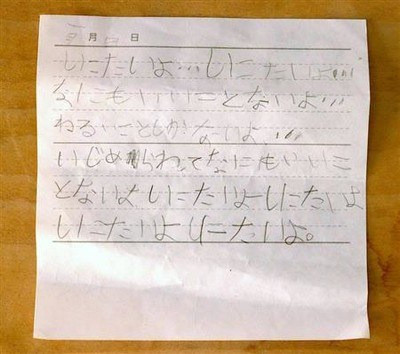

8月24日 女子児童は両親に宛てて「しにたいよ」と6度も繰り返し訴える手紙を書き、「わるいことしかないよ」「いじめられてなにもいいことないよ」などと書いていた。手紙は同日のうちに両親が校長に手渡したが、手紙を受け取った校長は「夏休みの宿題が負担になっている」との認識(調査委員会報告書より)だった。校長の指示で始まった女子児童の校長室登校についても、学習の遅れを気にする母親の不安解消に寄り添わなかった。(調査委員会報告書より)

出典:ameagari-no-suteppu ~ もう一つの空の下で

出典:ameagari-no-suteppu ~ もう一つの空の下で

9月 女子児童の両親は、同月内に少なくとも2回スクールカウンセラーに相談した。

9月10日 女子児童の両親は文部科学省の24時間子どもSOSダイヤルに連絡した。

9月14日 事態が改善しなかったため、女子児童の両親は市教委の教育相談室を訪れて、「いじめがなければ、自殺したいと思うほど追い詰められない」と学校へのいじめ解消の指導を要望したが、担当者は「市教委は、直接、児童生徒の指導は行わない」などと話すに留めた。

母親は9月以降も市教委に相談した他、文部科学省の24時間子どもSOSダイヤルに連絡したが、具体的な対応はなかった。女子児童は塞ぎ込むようになり、欠席も増えていった。母子で家にいる日が多くなり、2人は誰にも頼れない中で、母親も体調不良や不眠に悩むようになって「精神的に追い詰められた」(父親)。

この間、母親は学校や市教委に繰り返し相談した。校長から「いじめはあった。マニュアルに沿って対応する」と説明されたが、加害児童への指導が十分でなく、表面的な対応が続いた。(市教委は、学校がいじめを認識して一定の対応をしたと主張している。)

10月下旬 学校内で「いじめの話を言い触らしている」という噂が広まり、女子児童の体調は更に悪化した。

11月29日 女子児童と母親が自宅で死亡しているところを父親が発見した。宮城県警泉署は、母親が女子児童の首を絞めた後に自死した無理心中の可能性があるとみて捜査している。

取材に対して父親は「何十回といじめについて相談したが、対応してもらえず絶望していた」と話し、周囲では死亡の原因が母親の育児に関する悩みだと噂されているとして、「加害者と学校に謝ってほしい。真相を話してもらい、妻と長女の名誉を回復したい」と時折涙を堪えながら訴えた。

市教委の佐々木洋教育長は「事案は重く受け止めている。しっかりと調査し、事実関係の把握につとめる」とコメントしたが、学校がいじめを認定し、対応していたかどうかについては明らかにしていない。

被害者と家族に対する誹謗•中傷

女子児童の母親は女子児童への同級生によるいじめに悩んで体調を崩して「精神的に追い詰められた」(父親)と見られているが、事件後、父親の周囲では「子供を道連れにした」「育児に悩んでいた」と母親や女子児童への中傷が広がった。

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

2019年1月19日 女子児童の父親は市教委に対して、「娘へのいじめを学校などに相談しても対応が不十分で、母親は心身の不調を訴えるようになり、このようなことが起きてしまった。加害者や学校は謝罪してほしい」として、第三者委員会の設置を求めて要望書を提出した。

3月21日 調査部会(仙台市いじめ問題専門委員会)を設置した。

調査委員

7人。市の委嘱委員4人に、遺族推薦の臨時委員3人を加えた。

委員長:川端壮康尚絅学院大学教授 (心理学)

委員:関口博久宮城教育大特任教授

調査報告書

2020年8月18日 中間報告

学校は女子児童が亡くなった2018年度の欠席日数は28日間と主張し、学校や市教委はこれまで「重大事態には当てはまらない」と説明しているが、調査部会は、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に当たる状況だったと答申する方針を固めた。

2022年12月6日 被害児童はいじめを受けており、いじめ防止対策推進法が定める「重大事態」と判断して対応すべきだったとの報告書をまとめた。

被害児童は2018年5月~6月、登校時に同級生2人からアサガオの支柱を振り回されたり、ひそひそ話をされたりしたことをいじめと認定した。

教諭らが被害児童と同級生に謝罪や握手をさせた「仲直りの会」について不適切と判断し、「(被害児童が)意に反した仲直りを強制されたと受け止めるのはもっとも」で、「心情を深く傷つけた」と指摘した。

被害児童は同年6月下旬以降、体調不良を訴えて、欠席や遅刻を繰り返していた。これを踏まえて、専門委は「重大事態と判断することが適当」と認定した。

更に、校長が被害児童を校長室に登校させていたことについても「誤りもしくは拙速」で、「いじめへの対処を怠り、組織的な計画を欠いた対応にとどまり、長女や保護者への不安を強めた」と推定した。

ただ、2人の死亡といじめとの関連については、「教職員と市教委の対応で母親が追い詰められた可能性は否定できない」としながらも、因果関係については言及しなかった。

再調査委員会

再調査委員会の設置

2023年4月 女子児童の遺族は、答申には遺族が強く求めた「いじめと死の因果関係」が明らかになっていない点と、答申後に示された専門委の調査資料には加害とされる児童の母親と和解していじめが解消したような記述があるなど信憑性に疑問があり、事実を反映していないとして再調査を要望した。

2023年5月25日 郡和子市長は「学校•市教委側、遺族側の双方の意見を客観的にまとめた専門委の答申を改めて検討し、再調査は必要ないと判断した」として、遺族が求めたいじめ防止対策推進法に基づく再調査を実施しないと明らかにした。

仙台市いじめ対策推進課の担当者は、遺族が市長への要望書で専門委が使用した資料に誤った記載が見られ「信頼性に疑問がある」との主張に対して、「答申内容と異なるような事実は認められなかった」と指摘し、遺族が調査を強く求めた「いじめと死の因果関係」に関しては、「いじめ防止法に基づく調査で、因果関係の判断は対象とされていない」として、市が専門委に諮問した調査事項に入っていないことから再調査に必要な事項と認めなかった。

市長が再調査をしない方針を明らかにしたことについて、女子児童の遺族は「本気で取り組んでいるように見えない。憤りを感じる」として、市が再調査しない理由として専門委での調査が尽くされたことなどを挙げた点に言及し、「会合の回数(4年間にわたって60回開催された。学校や遺族から丁寧に話を聞いて調査し、学校と市教委にいじめ再発防止に取り組むよう提言したと市長は高く評価している。)ばかり強調して、たくさんやったからもういいだろうという風に受け止めた」と批判した。今回の決定を踏まえて、街頭やインターネットで署名を集めて郡市長に再び要望するという。

女子児童の遺族側は市こども若者局長から約1時間説明を受けたが、最終決定をした郡市長とは会っていない。会見後に郡市長との面会を求めて市に掛け合ったが、「予定が合わない」として断られた。

参考資料

“仙台の母子心中、専門委が「いじめ重大事態」認定 学校の怠慢を指摘” 朝日新聞DIGITAL (2022年12月7日) 他