Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.

1990年(平成2年)7月6日、兵庫県神戸市西区の兵庫県立神戸高塚高等学校で、担当の教諭(当時39歳)が、遅刻を取り締まることを目的として、登校門限時刻に校門を内側から手で押して閉めたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒(高校1年生•15歳)が門扉と門柱の間に頭を挟まれ、脳挫滅により死亡した。

同校では当時、校門指導での遅刻を出席簿や調査書に反映させるため、教室でのホームルームの出席確認時間(8時35分)に遅刻者が間に合わないようにするために、遅刻者に校庭を2周走らせたり、スクワット系柔軟体操を数十回課していたことや、生徒を家畜呼ばわりする言葉の暴力の容認、女子生徒が生理の日でも水泳をさせられることなどの人権侵害、管理教育が行われていた。校門での指導を始めた頃は5人体制であったが、3人に減らされてしまったことなども背景にあったが、門扉閉鎖を担当した教諭のみが業務上過失致死罪で起訴された。公判では業務性の認否、予見可能性の有無、「信頼の原則」適用の可否等が争われ、「学校として生徒の登校の安全に配慮が足りなかった」としたが、校門指導をはじめとする「管理教育」に触れず、元教諭個人の過失責任を厳しく指弾した禁錮1年執行猶予3年の判決が出された。

事件の経緯

1990年(平成2年)7月6日午前8時過ぎ、3名の教諭が校門付近で遅刻指導を行なっていた。その内の1人は、事故直前に時計を見ながら「4秒前」などと生徒に対してハンドマイクで叫んでいた。当日は期末考査の日であった。

当日は学校への最寄り駅(神戸市営地下鉄西神中央駅)に着く電車は1分半ほど遅れていたが、この時間は同地下鉄にとって定時運行の範囲内だったために乗客へのお詫びの放送はなく、生徒は電車が遅れていることに気付かなかった。

「いつもより(生徒の)流れが遅い」と感じていた教諭は、これまでの経験から、「期末テストの初日なのに、たるんでいる」と解釈して、「早くしろ!」と生徒に怒鳴っていた。

午前8時30分のチャイムが鳴ると同時に、教諭は高さ1.5m、重さ約230kgの鉄製のスライド式の門扉を閉めた。教諭は過去に二十数回校門指導で門扉を閉めており、生徒の鞄を挟み押し戻されるなどの経験があったため、校門に入る生徒の列が一瞬途切れたのを見た後、頭部を地面へ向けて勢いをつけて閉めた。

そこへ駆け込んだ女子生徒が門扉と校門の壁に挟まれるが、教諭は気付かずにそのまま門扉を押して閉め切ろうとした。現場に居た別の生徒が門扉を押し戻したり叫んだりしたことで、教諭は初めて事件に気付いた。

女子生徒は、門扉と門柱の間に頭を挟まれたことなどにより、頭蓋骨粉砕骨折等の重傷を負い、搬送先の神戸大学医学部附属病院で午前10時25分に、脳挫滅による死亡が確認された。

学校の対応

7月6日、女子生徒が病院に運ばれてすぐ、現場に付着した大量の血液は、玉津署員到着前に、校長立ち会いの下学校により洗い流された。当日の試験は予定通り実施され、教諭は試験監督も務めていた。女子生徒の容態を質問した生徒に対して「重傷だが生命に別条はない」と説明していた。学校側は遺族に、死に至る事実を詳しく伝えていない。

同日、校長は、「生徒の生活の乱れを防ぐには遅刻が肝心と思い、指導してきた。指導は続けるが、扉を閉めるなどの方法については再考せざるを得ないだろう。生徒に命を大事にするように教育してきた。大変申し訳ない」と所信表明。

7月7日、校長は体育館に全校生徒を集めて、「あと10分早く来れば(事故は起きなかったの意)……諸君の生活を見直してほしい」と生徒指導。後には、「結果として、このような事故を起こしてしまい」と、指導方法には誤りがなかったことを発言した。

7月20日、終業式後に全体保護者会を開催。学校側は質問者に対し、子どもの学年、クラス、名前を明らかにすることを求めた。(録音防止のためか?)集会のさなかに音楽が流されていた。校長は「二度といたしません」「善処します」などと曖昧な受け答えに終始した結果、学校の説明不足に保護者の間から怒号も飛び交った。

作文

学校側は6人の目撃した生徒たちに、2回の作文提出を求めた。 1回目は7月6日、「事故の状況(目撃したこと)」という内容で、全員が提出。 2回目は期末試験が終わった11日以降、「事故について、警察で何を尋ねられ、どう答えたか」の問答を再現するように、担任を通じて指示。生徒は、「警察に聴かれたことまで報告する気はない」と全員が拒否した。

顛末書

1990年7月10日付けで、教諭は兵庫県教委に顛末書を提出。県教委は内部資料として、同県議会文教委員会に報告せず。マスコミ報道で明らかになり、7月18日、コピーを公表した。 内容は、「事故のあらまし」と、「現在の心境について」、「『体で覚えさせる』指導に徹してきた」「一生懸命やれば報われるんだ、ということを体感させようと、他学年より厳しい指導をし、それが三年になった今花開こうとしている時に、このようなことになり、謝っても謝りきれないと思います」などと書いていた。

調査(検証と証言)

警察の調査で、遅刻をチェックする教師が門扉を閉じる際、1,2ヶ月に1回くらいの割合で生徒の体、衣服、カバンを挟むなどしていたことが判明。教諭も今年になってから2回、生徒の体やスカートを挟んだことがあったが、生徒にケガはなかった。

スライド式鉄製門扉と戸隠し壁との間に約20cmの隙間があり、前方さえ見ていれば、駆け込んで来る生徒の動向を確認できることが判明した。

また、顛末書には、「門扉を閉めている時に男子生徒がカバンか足が挟まれたが無理やり引き抜いて門に入った」と書いていたが、後に、この生徒は、「事故に気付いて門扉を押し戻し、女子生徒を助けようとしており、カバンや足は挟まれていなかったことが判明した。この男子生徒(高校3年生•当時18歳)は、「◯◯(女子生徒の名前)さんが挟まれたが、先生はさらに門扉を押し切ろうとしていた。ぼくが門扉を押し返し、振り返ると◯◯さんがしゃがみ込むように倒れていた」と証言。また、教諭が門扉を押すスピードが普段よりかなり速かったという証言があった。

加害教諭の処分

1990年7月26日の臨時委員会で兵庫県教育委員会は、門扉を閉めた教諭を「安全を怠り、教育者としての配慮を著しく欠いた」として、懲戒免職処分。(教諭は、その後懲戒免職処分を不服として申立を行った。) 警察の捜査結果を待たずに処分に臨んだのは異例。また、生徒指導をめぐる事故死(体罰で死亡させたケースを除く)で免職になったのは初めて。

校長に関しては、「校門指導中の教諭の安全確認を怠ったてめに発生したもので、生徒、保護者に大きな動揺を与え、学校教育に対する信頼を著しく失わせたとして、戒告、辞表受理。 教頭を同理由で訓告。教育長を「県立学校を管理•指導する立場にあった」として訓告、2人の教育次長についても同理由で厳重注意。

文部省と教育委員会の対応

文部省はこの事件を一教諭と一生徒の問題であり、学校側に何ら問題は無いとの認識を示した。校長、兵庫県教育委員会は文部省の意向を受け、教員個人の責任を主張した。

兵庫県教委高校教育課長は事件について、「過失があったか不可抗力だったかは現段階では警察にお任せして待つしかない」と発言。また、兵庫県教委が神戸地区の県立高校の生徒指導責任者を集めて開いた生徒指導協議会で、県教育委高校教育課の生徒指導係長が、「神戸高塚高校の事故は、一県の一高校の一教師による一生徒の事故」と発言。 批判の声に後に、「一生懸命やっている先生方が、今回の事故で生徒指導に対する意欲をそがれることがないように話した。悪意はなかった」と釈明した。

全体保護者会の録音テープ問題

7月20日に全体保護者会が行われた。その模様を録音したカセットテープがあり、冒頭には以下の発言があった。

「保護者会は従来から本校では一切公開していないはずのもので、マスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っております」とマスコミを批判した。「また、何かご要望がありましたら、そのときにもう1回来てもらいましたら、録音は聞いてもらえると思います」と発言した。

それにもかかわらず、兵庫県側は「録音テープは、公文書の公開等に関する条例において公開の請求の対象にならない。会議の内容を録音したテープの反訳書および、全体保護者会の会議録は初めから存在しません」と説明した。学校側はテープを処分したが、PTA側はテープを保管していたため、公開されたがそれは事件の8年後のことであった。

事件の背景

高塚高校について

同校の校長は、事件発生の前年度に兵庫県高等学校生徒指導協議会神戸支部長、同校生徒指導部長は同協議会常任委員であったため、管理教育や生徒指導を推進しており、「全教師による校門や通学路での立ち番指導」は協議会で高く評価されていた。また、当時は日本で5校しか採用されていない学校安全に関する「研究指定校」でもあった。

門扉について

同校の校門は高さ1.5m、長さ約6m、重さ230kgの引き戸式鉄製門扉で、警察•裁判所•防衛庁等の建築物用に設計された。60年安保の時、保安関係機関がその管理下の建物を暴力デモの侵入から守るために設計されたものだった。

兵庫県捜査一課と科学捜査研究所が扉の衝突実験をした結果、重さ230kgの門扉は、押し始めは動きにくいが、長さ約6mのレールを走る間に加速がつき、閉まる寸前には時速5km、軽自動車が発進した時と同じ程度の衝撃を頭に受けた状態だったことが判明。

教諭の力を弱く見積もっても、秒速2.6mの速さで、コンクリート壁に頭がぶつかったときの瞬間的に加わる力は、最大3.5t。時速50kmのスピードで飛んでいって、コンクリートの壁にぶちあたるという状態の衝撃だったことがわかった。

加害教諭

教諭は経済的に恵まれない家庭で育ったが、中学時代から野球に打ち込み、高校でもレギュラーとして活躍していた。勉学にも励み、高校では学年で5、6番の成績だった。教諭はアニメの『巨人の星』がお気に入りで、教諭の兄は「貧しい家庭で野球に打ち込む主人公『星飛雄馬』に自分の姿を重ねていたのだと思います。」として教諭の人格形成に同アニメの影響が大きかったことを認めている。同アニメはいわゆるスポーツ根性ものの代表的作品で、主人公が元巨人軍選手の父の虐待的•暴力的なしごきに耐え抜き、巨人軍に入団してライバルとの壮絶な戦いを演じる物語である。監督や指導者による選手へのしごきが「伝説」として肯定的に語られる時代背景があるとしても、このような思想や行動が後の教諭の体罰や暴行につながっていると考えられる。

教諭は高校卒業後、新聞販売店に住み込んで配達のアルバイトをしながら一浪後に関西大学社会学部に入学した。大学入学後も新聞配達をして学費を稼ぎ、卒業後は兵庫県の高校教諭(社会科担当)に採用された。

野球部の監督として生徒からの信望も厚く、夏の甲子園出場に向け県大会を戦っていた高塚高校野球部の生徒たちの多くは、事件のために教諭が試合を共にできなかったことを残念がっていた。

しかし、教諭は1976年の採用以来日常的に体罰を繰り返し、前々任校の県立西脇工業高校では1982年に2年生の野球部員を殴って鼓膜を破り、前任校の県立松陽高校では1983年に野球部を辞めたいと申し出た1年生部員の顔面や下腹部を何度も殴る蹴るなどして失神状態にさせ、特に顔面への足蹴りで顔が紫色に腫れ上がり一時は視力が低下するほどの大怪我を負わせるなど、自分の思い通りに行動しない生徒に対しては容赦ない暴力を加えていた。松陽高校の件では、生徒の父親が教諭に抗議したが全く取り合おうとしなかったために警察に被害届を出し、捜査の結果訴えが事実と判明したため、検察は教諭を傷害容疑で起訴した。県教委は教諭が生徒に大怪我を負わせているにもかかわらず、厳重注意の次に軽い訓告処分で済ませ、その記録は廃棄された。裁判所もわずか罰金5万円の略式命令を課しただけだった1。

刑事裁判 [事件番号:平成2年(わ)第630号]

7月21日に兵庫県警察による実況見分が行われた。その結果門扉はヘルメットが割れるほどの速度で押されていたことが分かった。生徒が集団で登校しているのに教諭が勢いよく門扉を閉めたこと、教諭は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあること、などから教諭は門扉を閉めることの危険性を把握しながら安全を充分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死の容疑で取り調べられた。

兵庫県警捜査一課と玉津署の調べに対して教諭は、「門扉が重たく、力を入れようと下を向いて押していたので、前は見ていなかった」「扉の鉄枠が死角になった」「◯◯(女子生徒の名前)さんが事故にあった瞬間は見ていない」「人がぶつかった衝撃は感じなかった」と説明。「登校する生徒の安全を十分に確認せず、門扉を閉めた」と過失を認める供述をした。

女子生徒の両親が、「教諭は駆け込んでくる生徒のだれかが門扉に挟まれてけがをする危険を認識しながら、それでも構わないという意識で扉を閉めたと思われる」と「傷害致死」として、厳罰を求めて提訴。

8月3日、教諭は、業務上過失致死罪で神戸地方検察庁に送検され、起訴された。刑事裁判では、教諭は「門扉の閉鎖は教員3人で行う共同作業であり安全•合理的な方法。学校から安全面の指導や注意はなく業務性は無い。わずかな隙間に生徒が頭から走り込んでくることは予見不可能で過失責任は無い。充分な安全策も無く教師に校門指導をさせた学校に責任があり、誤った教育理念を押し付けた学校管理者や兵庫県教育委員会、文部省の責任が問われるべき」などとして無罪を主張した。

証言

1991年9月17日 第10回公判で、当時3年生だった男子生徒(91年4月卒業)が、1989年、教諭が日本史の授業時間中、「今日はふだん以上に遅刻者が多かった。遅刻をする生徒は服装が乱れ髪を染めるなど問題が多い。遅刻者がいなかったらこの高校は良くなる」「遅刻者はライフルで撃ち殺してやりたい」などと発言していたことを証言。 また、事件当日、「教諭は門扉の端に立ち、『1分前』と大声を出し、直後から何秒かごとにカウント、予鈴が鳴り始めると同時に門扉を押し始めた。当時、生徒約10人が門を通過していたにもかかわらず、力いっぱい門扉を閉めようとしていた」と証言した。

判決

1993年(平成5年)2月10日、神戸地裁は、元教諭に対して、禁固1年、執行猶予3年の有罪判決。

「門扉の閉鎖は反復•継続して行う行為であり、その重量、構造から登校時に閉鎖することは門扉を生徒の身体に当てるなどして身体に危害を与える恐れがあり業務上過失致死罪の業務にあたる」とした上で「生徒が制裁などを避けるため閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面の打合せはなく過失があった」と、神戸地方検察庁の主張をほぼ認める形で元教諭に禁錮1年•執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。元教諭は「判決には不服だが、自身や家族の心労を考えて控訴しない判断をした」として、大阪高等裁判所に控訴せずに有罪が確定判決となった。

判決は教師の過失を認める一方で「被告個人の刑事責任とは別に生徒の登校の安全に対する配慮が足りなかった」としたが、同校は当時、遅刻者に校庭を2周走らせるペナルティを課していたことや、生徒を家畜呼ばわりする言葉の暴力の容認、女子生徒が生理の日でも水泳をさせられることなどの人権侵害、管理教育の問題が事件の背景にあったことや、校門での遅刻指導を始めた頃は5人体制であったが、3人に減らされてしまったことについては言及を避けた。

元教諭の禁固刑の有罪確定に伴い、教育職員免許法に基づき同人の教員免許は失効し、元教諭が起こしていた懲戒免職不服申立の審理は中止された。

事件のその後

11月16日、学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6000万円が支払うことで示談が成立した。 9月に教育委員会から後任の校長が就任。(事件の説明を含む)今後の保護者会の開催を打ち切ることを宣言した。「遅刻指導で扉を閉じたり、生徒にペナルティーを科したりしない」と改善を約束。

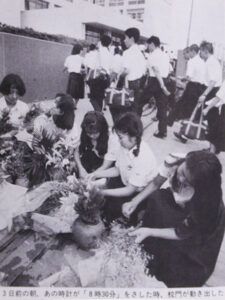

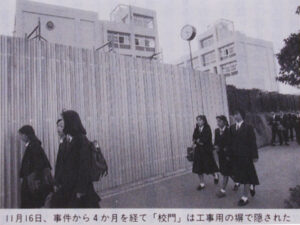

1991年の追悼集会に遺影は飾られなかった。改修工事のためにトタン板で囲われた現場の校門前には市民が次々と焼香に訪れた。また、右翼の街宣車が押し掛け、騒然とした雰囲気になった。

門扉の撤去

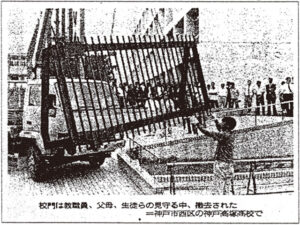

学校は、事件現場となった校門の門扉を事件直後に撤去しようとしたが、「事件の風化を図っている」などとして保護者や一部住民らが反発した。「判決前の撤去は好ましくない」とする裁判所の意見を受けて保留したが、元教諭の有罪確定を受けて再び校門撤去を推めた。撤去後の門扉を溶解工程に回すことなどの決定が、PTAや保護者に説明することなく記者会見で明らかにされて保護者や住民らは反対したが、1993年(平成5年)7月30日に小競り合いの中で撤去されて従前よりも小型で軽量な門扉が設置された。

門扉の撤去は不当だとして工事費などの返還を求める住民が訴訟を起こすが、1999年(平成11年)7月12日の最高裁第三小法廷の判決で、学校側の措置を適法として住民の訴えを棄却する判決が確定した。 この裁判において、耐用年数30年の門扉をわずか10年間だけ使用して、2000万円以上の税金を使って痛ましい事件を風化させて、自らの責任を逃れるために門扉を改修し、校庭の模様替えを行なった行為は、「教育的配慮」であり「校長の権限」であると認められた。

また、公有財産である教育財産は全て教育財産管理規則に則って、取り壊しや新たな取得等について、公文書に残すことが義務付けられているが、この校門改修の手続きにおいて、用途廃止手続きと取り壊し決定、取得手続き、予算執行の文書の何れもが不存在であったが、問題なしと判断された。(取り壊し決定と取得手続きに関する文書は、3年後に作成されていた。)

事件の真相

事件発生から29年後の2019年12月に刊行された『高塚門扉通信No.89』2において、元高塚高校教員の高橋智子氏が事件の真相を述べている。

それによると、それまで校門当番は本採用の教師に限られていたが、1人の女性の常任講師が校門当番を希望した。生徒指導部長もそれを認めたが、校門当番の仕事の内容を事前に知らされていなかった常任講師は、始めて見る光景に驚き、「早く歩きなさい」と大声で叫びながら門から離れていった。

校門当番は3人でチームを組んですることになっており、これまで校門当番をしてきた教員の間には、一人(男性)は校門に続くフェンス(運動場と歩道の境)の端まで行って「早く歩きなさい」と指導、一人(女性)は校門が閉じる所にいてストッパーの役割、もう一人(男性)は重くて長い校門を閉める役割という共通認識があったので、元教諭もそのように思っていたと考えられるとして、元教諭は職務命令に従っただけで、指導を主導した学校管理者や兵庫県教育委員会の責任が問われるべきであると述べている。

事件当時の高塚高校は、生徒数の増加で1クラス47人、1学年8クラスという状況で、放課後の部活動では槍投げの練習を見学していた生徒の肩に槍が刺さるという事件も発生し、消防訓練では全員が校舎から運動場に出るまでの時間が、決められている時間をオーバーしていたために、消防署員に「これでは火災があった場合死人が出る」と言われていたほど、学校の施設•整備が法令に即しているか疑問を持たざるを得ない状況であった。

生徒数が増加し、管理教育が漫然と行われていた中で発生したこの事件の裁判の判決は、校門指導をはじめとする管理教育に触れず、元教諭個人の過失責任を厳しく指弾したものであったが、それは、当初からこの事件について、「一教諭と一生徒の問題であり、学校側に何ら問題は無い」という認識を示していた文部省と教育委員会に、裁判所が忖度した結果であると考えられている。

被害者•遺族に対する誹謗中傷と加害教諭に対する嘆願署名運動

前掲『高塚門扉通信No.89』において元高塚高校教員の高橋智子氏は、「メディアの情報を元に作り上げた◯◯(女子生徒の名前)さんのイメージは、茶髪でいつも遅刻しているいわゆる不良少女だった。(中略)◯◯さんは、これまで遅刻したことは一度もなく、校門指導で門を閉めていることも知らなかったに違いない。この事件の後、朝の閉門を知らなかったという生徒が沢山いた。だからびっくりして、一緒に登校してきた友人は歩を止めたのに遅刻することの恐怖心から一人飛び込んだのであろう。遅刻の常習者だったら、していなかったに違いない。」と述べている。

加害教諭に対して減刑を嘆願する署名活動が行われた。3

事件が起きる年の春に一戸建てを購入して新生活を始めていたばかりの女子生徒のご家族は、事件後、わずか数か月間暮らしていた自宅を売って他県に引越しをされました。 ご遺族の代理人弁護士のお話によると、女子生徒は、得意だった英語の先生になることが夢だった普通の女子高生でした。事件が起きたあの日以来、ご家族の生活は一転し、今も女子生徒の死を受け入れられないトラウマが続いておられます。女子生徒とご家族は、普通の女性として家庭を持ち、両親にとっても孫に囲まれた幸せな日々を過ごすという当たり前の生活を一瞬にして奪われました。女子生徒のご両親は、彼女の死を無駄にしないで欲しいと願い続けておられましたが、地域社会や学友、親たちの多くは、「学校が正しい。◯◯(女子生徒の名前)さんが不良少女だから事件に遭ったのだ。」と決めつけ、事件さえも無かったことにしようとしました。

事件を題材に書かれた小説

ソロモンの偽証 第I部 事件

宮部みゆき(著) / 新潮社 / 2012年8月23日

宮部みゆき(著) / 新潮社 / 2012年8月23日

<内容>

クリスマス未明、一人の中学生が転落死した。柏木卓也、14歳。彼はなぜ死んだのか。殺人か、自殺か。謎の死への疑念が広がる中、“同級生の犯行”を告発する手紙が関係者に届く。さらに、過剰報道によって学校、保護者の混乱は極まり、犯人捜しが公然と始まった――。ひとつの死をきっかけに膨れ上がる人々の悪意。それに抗し、真実を求める生徒たちを描いた、現代ミステリーの最高峰。

この本の刊行開始記念インタビューで、「この大胆な設定、何かに触発されたということは?」の問いかけに対して、宮部氏は、「1990年に神戸の高校で、遅刻しそうになって走って登校してきた女子生徒を、登校指導していた先生が門扉を閉めたことで挟んでしまい、その生徒が亡くなるという事件がありました。その後、この事件をどう受け止めるかというテーマで、校内で模擬裁判をやった学校があった。それがすごく印象に残っていたんです。」と答えている。4

神戸市立中学校の「丸刈り」校則撤廃と事件の関係

神戸新聞によると、「『丸刈り』校則の見直しが始まったのは、東灘区の人工島•六甲アイランドに向洋中学校が新設された88(昭和63)年から。同校の校則には丸刈り規定がなかった。87年に文部省(当時)の臨時教育審議会の答申で「個性の尊重」などがうたわれたことが影響した。向洋中で頭髪が”自由化”されると、部活などで市内の他校と交流する際、同校の生徒が目立った。他校で生徒から校則の改定を求める声が上がり、向洋中から東灘区、さらに西部の中学校へと波及。阪神•淡路大震災が起きた95(平成7)年に全ての市内中学校の校則から丸刈り校則が撤廃された。」とのことですが、神戸市立中学校で生徒の保護者として野口善國弁護士と共に丸刈り強制反対を訴えてこられた所薫子さん(兵庫県立神戸高塚高等学校校門改修公金支出損害賠償請求訴訟で意見陳述をされました。)は、「当時の校長が『あと10年は丸刈り校則は無くなりません!』と強い口調で断言していたのが、事件の翌年に市内中学校から丸刈りの校則が撤廃されたことに、事件の被害者である女子生徒が人身御供になられた」と語っています。

参考図書

先生、その門を閉めないで―告発•兵庫県立神戸高塚高校圧死事件

保坂展人(編集), トーキング•キッズ(編集) / 労働教育センター / 1990年9月1日

保坂展人(編集), トーキング•キッズ(編集) / 労働教育センター / 1990年9月1日

<内容>

1990年7月6日に兵庫県立神戸高塚高校で起きた校門圧死事件の貴重なルポルタージュ記事。警察の現場検証の前に学校側が血を洗い流して証拠隠滅を試みたり、加害教諭が日頃から生徒に体罰を加えていたこと、高塚高校の生徒の中にも教諭に激しく反発していた生徒がいた事実などが明らかにされている。

少女•15歳 神戸高塚高校校門圧死事件

朝日新聞神戸支局(編集) / 長征社 / 1991年

朝日新聞神戸支局(編集) / 長征社 / 1991年

<内容>

校則が人権よりも優先する。

〈教育〉〈指導〉が15歳のいのちを断った、前代未聞の事件。

だが、誰ひとり、すすんで責任をとろうとせず、状況は何ひとつ変わらない。

少女はついにムダ死にを強いられるのか。

校門の時計だけが知っている―私の「校門圧死事件」

細井敏彦(著) / 草思社 / 1993年4月1日

細井敏彦(著) / 草思社 / 1993年4月1日

<内容>

門を閉めた元教師が、結審後初めて真相を明かす。遅刻した女子生徒が校門に挟まれ死亡した神戸高塚高校「校門圧死事件」──それは本当に管理教育の悲劇なのか。

第1回全体保護者会の記録

神戸高塚高校事件を考える会(編集) / 2000年7月1日

神戸高塚高校事件を考える会(編集) / 2000年7月1日

<内容>

「親の教育権」を求めて損害賠償裁判で争った「第1回全体保護者会」の録音テープの反訳書。

神戸地裁で元事務長が家庭内ゴミと一緒に捨てて無い。また、当時のPTA会長が、地震で全壊した家の中から録音テープを掘り出して保管していると証言したが実は••••

その実態が大阪高裁で明らかにされた。

録音テープは違う元PTA役員が保管していた。裁判所による提出命令で10年ぶりに日の目を見ることになった貴重な録音テープを反訳した。なぜ、当時、学校も教育委員会も「無くなった」と言わざるを得なかったのかなどを考えて読むと興味深い。

神戸発!『親バカ』奮戦記―『校門圧死事件』から『親の教育権』を求めて

神戸高塚高校事件を考える会(編集) / 光陽出版社 / 1996年8月1日

神戸高塚高校事件を考える会(編集) / 光陽出版社 / 1996年8月1日

<内容>

1990年に神戸高塚高校で起きた校門圧死事件。学校で子どもの身に何か起こった時、親が何もできないのはおかしい。「親の教育権」を求めて立ち上がった親たちの記録。

学校を救え!

保坂展人(著) / ジャパンタイムズ / 1999年7月1日

保坂展人(著) / ジャパンタイムズ / 1999年7月1日

<内容>

自分をほめられない子どもたち、若者を信用できない大人たち。制度としての学校は今、子供たちが通い続けるまま、沈没しかけている。SOSを発信し続けている子どもたちの具体的な救援策を示す。

閉ざされた回路: 神戸「校門圧死」事件の深層

日垣隆(著) / 銀河系出版 / 2016年2月15日

日垣隆(著) / 銀河系出版 / 2016年2月15日

<内容>

1990年7月6日、神戸市で起きた「校門圧死」事件。

犠牲になった女子高生の遅刻はやむを得ないものだった――。

管理教育の弊害と叫ばれた当時、つぶさな現場取材により、著者が唯一突き止めた思いがけない事実とはーー。

教育の日―女子高生校門圧死事件

熊坂崇(著) / リーベル出版 / 1993年5月1日

熊坂崇(著) / リーベル出版 / 1993年5月1日

<内容>

1 校門圧死事件は、戦後教育の象徴 / 2 遅刻指導の見失ったもの / 3 渦中の2つの花 / 4 てん末書 /5 子ども中心の教育

関連資料

90年 神戸高塚高校 校門圧死事件

出典:テレビ局名不明

神戸高塚高校「校門圧死事件」から30年 現場の校門前で追悼集会 (2020年7月6日)

出典:MBS NEWS

神戸校門圧死事件から30年 追悼集会で記憶の継承誓う (2020年7月6日)

出典:サンテレビニュース

神戸校門圧死事件から31年 県立神戸高塚高校で献花 (2021年7月6日)

出典:サンテレビニュース

神戸高塚高校校門圧死事件から32年 現場で追悼集会 (2022年7月6日)

出典:サンテレビニュース

外部リンク

- “②1990年 神戸高塚高校校門圧死事件” 小川里菜のあの事件を追いかけて

- 『高塚門扉No.89』|◯◯(女子生徒の名前)さんは犠牲者であった

- 『校門の時計だけが知っている―私の「校門圧死事件」』細井敏彦(著)/草思社/1993年4月

- 『波』新潮社発行 2012年9月号

- 『先生、その門を閉めないで―告発•兵庫県立神戸高塚高校圧死事件』保坂展人(編集),トーキング•キッズ(編集)/労働教育センター/1990年9月

- 『先生、その門を閉めないで―告発•兵庫県立神戸高塚高校圧死事件』保坂展人(編集),トーキング•キッズ(編集)/労働教育センター/1990年9月

- 『先生、その門を閉めないで―告発•兵庫県立神戸高塚高校圧死事件』保坂展人(編集),トーキング•キッズ(編集)/労働教育センター/1990年9月

- 『兵庫高塚門扉 No.21』(1998年3月刊行)