Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.

2018年(平成30年)に堺市立小学校3年生だった発達障害のある女子児童は、4年生にかけて同級生の女児2人から無視や仲間外れ、交換日記で名前や自身に関する記述を塗り潰されたり、靴に小石や小枝を入れられたりするいじめを受けて不登校になった。女子児童の保護者は学校や市教委にいじめについて何度も相談したほか、「特性を理解し対応してほしい」と求めたものの、学校側は同級生に謝らせるだけで根本的な解決策を取らなかったばかりか、被害者側をモンスターペアレント扱いし、女子児童は発達障害で何が起きているのかも説明できないのだと差別的な対応を行い、母親から相談を受けた校長も「いじめられる側に原因がある」と発言し、いじめ対策委員会を開くなど必要な対応を取らなかった。女子児童は自殺を考えるようになり、小学4年生だった2020年度末に転校を余儀なくされた。

2022年10月31日、生徒側は学校がトラブル報告を受けた後も、十分な調査をせず、いじめ防止の対策も取らなかったことや子供の監督を怠った責任があるとして、市と加害者の同級生の親に対して、計165万円の損害賠償を求めて大阪地裁堺支部に提訴した。

2024年7月に加害者側との和解が成立したが、堺市は「事実と異なる点がある」として争う姿勢を示した。

2025年9月18日、大阪地裁堺支部は「組織上の課題は認められるものの、法的な義務違反があるとまではいえない」として学校の責任を認めず、保護者の訴えを棄却した。

事件の経緯

2016年(小学1年生) 帽子がゴミ箱から見つかった時に、母親は担任に調査を求めたが、担任は十分な調査をしないまま、「(女子児童が)物を投げたりしていた際に、帽子がゴミ箱に入ったのではないか」と母親に伝えた。女子児童と母親がこの対応について不信感を抱き、3学期の終わりに校長に訴えた。校長は、今の担任が次年度は女子児童の担任にならないように配慮すると伝えた。

2017年(小学2年生) 2年生に進級する前の春休みに女子児童は発達検査を受けて、自閉症スペクトラム障害及びADHD(注意欠陥•多動性症)の診断を受けた。母親は学校に伝え、2年生後半から試験的に(個別指導を受ける)支援学級の体験に通うようになった。

2年生の時に同じクラスのA子の防犯ブザーが壊れるという事件が起きた。担任は女子児童がA子の防犯ブザーを壊したとして謝罪させたが、双方からの事情聴取で、女子児童はA子からの暴力を逃れようとして防犯ブザーに手が当たって壊れたことが分かった。女子児童に聞き取りもせずに一方的に加害者の言い分を認めていた担任の態度に、1年生の時の対応を含めて、女子児童と母親は学校への不信感が増した。

2018年(小学3年生)5月 休み時間に女子児童が友人と話していた時、その友人にA子は「(女子児童の)話聞かんといて」と言ったり、女子児童とすれ違った時に「うざい。死ね」と言ったという。すれ違い様の発言内容は、女子児童とA子の間では食い違いがあったが、担任はA子の言い分を信じて、お互いを謝罪させた。女子児童は聞き間違いだと決め付けられたことにショックを受けて2週間ほど学校を休みがちになった。登校できても母親と同伴で、通常学級には入れず支援学級で過ごした。担任は「(女子児童も)悪いから」と言って、加害者側への指導は何もせず、お互いに「ごめんなさい」と謝罪させて終わりにした。聞き取りの方法も、先生の前に両者を立たせて聞いていただけで、発達特性のある女子児童がうまく話せないことに配慮せず、加害者の意見のみを通していた。いじめはどんどん悪化していき、女子児童は病気ではないにもかかわらず「しんどい」と言い、学校を休みがちになった。

2月 女子児童のハンカチが教室のゴミ箱から発見され、母親は学校に原因調査を求めた。教頭は「◯◯(女子児童の名前)は嘘つくから」「ワガママだから」と言い、校長も「自作自演」「低次元のいじめだから保護は開かない」と言った。母親は市教委に相談したが、担当職員は「誰がやったかやっていないかわからないということ、◯◯(女子児童の名前)もそこ(容疑者)に含まれる」などと言われた。

その後も女子児童は友人らとのトラブルがあり、母親は学校に対して女子児童が発達障害であり、他人とのコミュニケーションが苦手であることを同じ学年の児童や保護者に説明してほしいと要望したが、十分な対応がなかった。

3年の担任は母親に対して「発達障害は診断する先生によって変わる。頑張れば、乗り越えられる、お母さんは発達障害の本を読みすぎです。普通学級で頑張らせます」「(発達障害なんて)そんなのタダの甘えです(親が甘やかしているだけだ)」と言い、支援学級に行くことを拒否し、その後は配慮がされないままになり、女子児童は加害児童に「うざい」「死ね」などと言われた。(こうした対応について主治医が学校長とクラス担任を呼んで、発達障害についての説明をしたが、医師は「あの人らに子どもが潰されてしまいます」と匙を投げるほどだった。)

この件についての学校から市教委への報告は事実に沿ったものではなく、女子児童が加害児童から暴言を吐かれて「やめて!」と抵抗すれば、言い返したから「喧嘩」や「いざこざ」であり、加害児童から暴力を受けて痛さから抵抗すれば、女子児童も手で払ったから「喧嘩」や「いざこざ」であると創作して事実を捻じ曲げていた。

女子児童が「死」という言葉を口にしたことで保護者が市教委にアポイントメントを取って相談に行った際、学校の対応があまりに酷く、子どもが「死にたい」というほど追い詰められてしまっている状況を必死に訴える保護者に対し、担当者の態度はいじめの対応を真摯にするという姿勢ではなく、2時間半以上にわたって実効的な対応をせず、話は平行線を辿った。途中から加わった指導主事らは、何とか助けてほしいと懇願する女子児童と保護者らに対し、「帰れ!帰らないと警察を呼ぶぞ!」と激昂して怒鳴り、これを見た女子児童とその兄弟は「やめて」と言って大泣きした。この件以来、女子児童は教育委員会に恐怖を感じるようになってしまった。

いじめを受けた結果、女子児童は登校することで精神的苦痛を抱くようになり、転校を希望するようになった。4年生進級前の春休みに、母親は「いじめを理由とする越境通学」を市教委に求めたが、担当職員は「いじめを理由とした越境通学はできない」と回答した。母親が文部科学省へ問い合わせをすると「市教委の回答は間違い」であると指摘し、文科省は市教委に指導した。市教委の担当職員は「いじめを理由とした越境通学はできるが、いじめを受けた児童を受け入れる学校がない」と言い続けたために、女子児童は4年生進級時のタイミングで転校できなかった。

2019年(小学4年生) 女子児童は始業式から学校へ行くことができず、学校へ行けたとしても、母親や支援学級の担当教諭が同伴で普通学級に入るか、支援学級にいた。女子児童は、4年生の1年間は1日も一人で普通学級で過ごしていない。

女子児童は加害生徒2人から受けたいじめの影響で4月は登校できず、5月末の運動会に参加するためにゴールデンウィーク後に登校を再開した。しかし、加害児童2人からの無視や仲間外れが再発した。女子児童が加害児童2人ともう一人の児童としていた交換ノートの内容を確認すると、交換ノートに書かれていた女子児童の名前や女子児童との思い出に関する記述が、鉛筆やボールペンを使って消されていたことがわかった。女子児童はショックを受け、市教委も関与して謝罪の場が設けられたが、加害者の保護者は出席せず、加害者の子供だけが来て謝罪した。

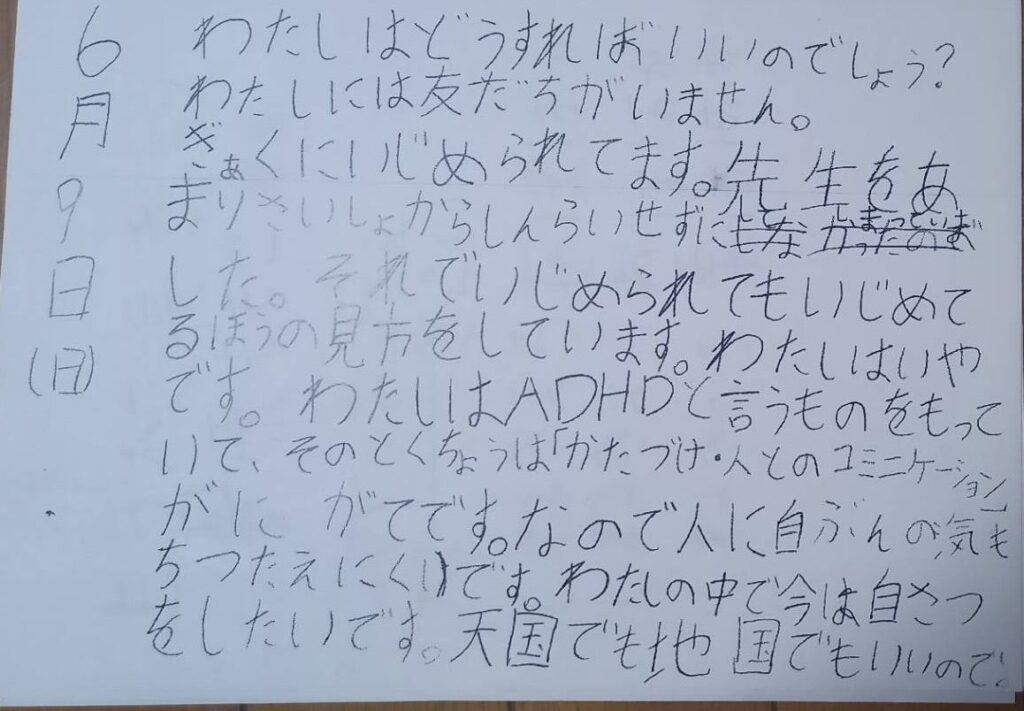

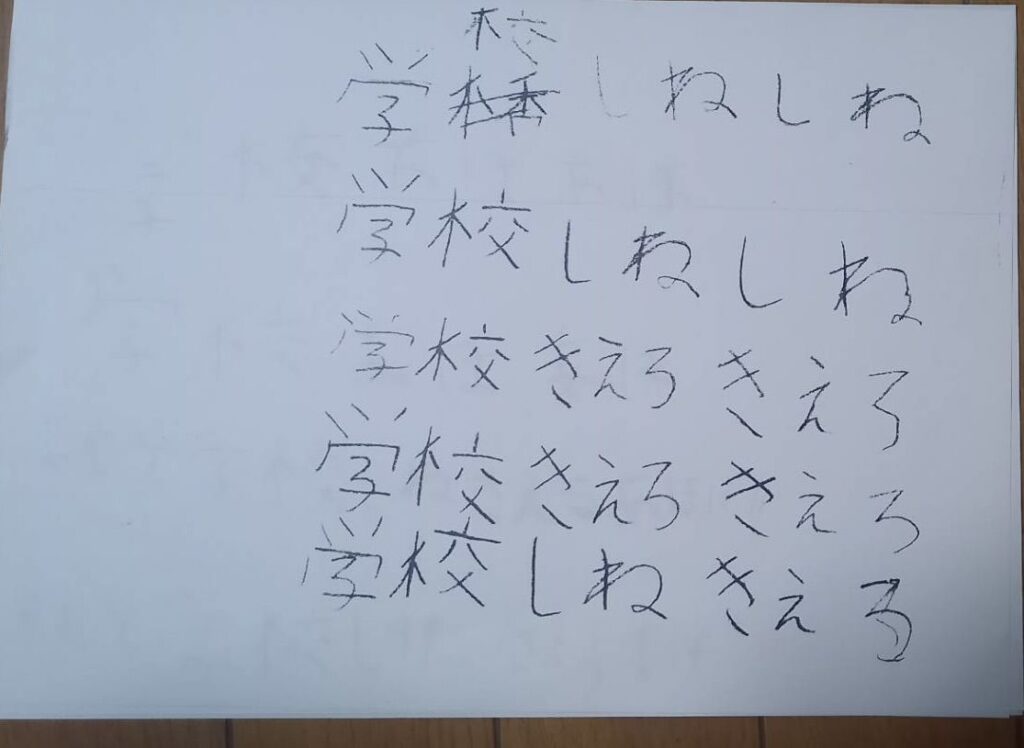

交換日記での謝罪前の6月9日に、追い詰められていた女子児童は母親の枕元に「今は自さつしたいです」などと書いた手紙を置いた。

「今は自さつしたいです」と書かれた女子児童の手紙

画像出典:文春オンライン

交換日記の件の謝罪の1週間後に、下校時に女子児童の下駄箱の靴の爪先あたりに碁石程度の大きさの小石が何個かと爪楊枝かそれよりも太い枝が何本も詰められていた。事実を確認した校長が教室に向かったが、犯人が名乗り出る方法での指導及び調査をしたため、誰がしたのか判明しなかった。翌日、学校は特別授業と緊急保護者会を開いた。夏休み明けに、ある児童が教頭に靴の事件の犯人が加害児童2人であると話し、教頭や主幹教諭の聞き取りに2人は認めたが、再び女子児童は不登校になった。

いじめが繰り返されたために、女子児童は加害者側の謝罪は受け入れられる状況ではなかったが、「謝罪の場ではない」と言われて学校へ行くと、加害者親子が一方的に謝罪をして、それで謝罪をしたことにされた。靴の事件について「◯◯(女子児童の名前)の母親がTwitterで悪口を書いたから、腹いせに嫌がらせをした」と話した。

また、加害児童らがいて教室に入れないことを女子児童が教員に訴えると、教員はそれは被害者の我儘に過ぎないと断じ、ちょうど給食時間であったので「我慢して教室に入るか」「職員室に行くか」「一人で別教室で給食」の3択を迫った。女子児童は一人で別教室で給食を泣きながら食べた。この対応について女子児童の保護者が説明を求めると、教員は「いえいえ、違いますよ。何かあってはまずいので、男性の空いている教員が一人、教室には一緒にいましたから」と問題の本質を理解していない言葉を返していた。

女子児童の保護者は、いじめの対応をしてほしいと学校や加害児童の保護者らと話す度に、PTA会長と学級代表の保護者に学校に呼び出されたり、LINEで「いじめられたと騒がれるのが迷惑 他の生徒の事も考えて欲しい。不登校なんだから転校したら?」と、これ以上騒ぐなと外圧を掛けられ、とても辛い思いをした。

女子児童が加害者らに恐怖を感じ、物理的に距離を保つために同じ教室に入れないという事態が度々起きるようになり、学校長は加害児童の父親に校長室で話をした。加害児童の父親は、「じゃあ、うちの子は教室で授業を受けるな、ということか!」と激怒し、その後、女子児童の自宅に押し掛け、家の敷地に勝手に入り込み、女子児童の母親が出て来るのを待ち伏せて、「なんじゃこら、キチガイ女、いてまうぞ!!」(「いてまうぞ」とは、「ぶっ飛ばすぞ」「やってしまうぞ」という意味の大阪弁で、相手を力ずくで倒す、痛い目に遭わせる、といった威嚇や強い意志を表す言葉。)と呂律も回らない泥酔状態で叫んだ。女子児童の母親は恐怖と身の危険を強く感じ、警察に通報した。この件は脅迫罪で被害届を出したが、女子児童の家族は身の危険を強く感じ、この家にいればいつか殺されてしまうと思い、引っ越しを決めた。

2020年(小学5年生) 2020年度末に女子児童は転校した。転校理由は「いじめ」ではなく、「転居」を理由にした。

女子児童は小学校生活について、「転校前の学校には、仲のよい友達もおったけど、友達と喧嘩して、遊んでいた子たちが急に変わって、嫌がらせとか悪口をいっぱいされました。それが嫌だったなあ。転校後の学校は、転校前の学校よりは楽しかったかな。転校先の学校には幼馴染もいて、最初の頃は、その子たちがフォローしてくれました。校長先生もすごくいい先生で、担任の先生もよかった。周りの子たちも気を遣ってくれて、優しい子が多かったです。そのため、溶け込みやすかったです。友達もたくさん増えて、遊ぶ機会も増えました。転校前の学校のことは、嫌なことがあったときにたまに思い出したりします」と振り返っている。

画像出典:文春オンライン

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

いじめによる不登校だったことから、女子児童の母親は市教委に対して、重大事態としての調査委員会の設置を要望した。

調査報告書

2020年10月 女子児童が不登校になった4年時の事案のみを調査範囲として、その範囲で同級生からのいじめを認定した。また、学校側の対応については、発達障害について十分に理解せず、いじめは女子児童の性格のせいだと決めつけて対応していたとして、「学校に発達障害についての理解の低さがあり、事態を複雑化•深刻化した」などと指摘し、全く指導をしていないわけではないが、寄り添った対応が必要とした。

報告書では「女子児童にすれば、学校の先生はいじめられている自分ではなくいじめてくる相手、すなわち加害児童の味方ばかりすると感じており、女子児童は底知れない恐怖や不安で緊張し、耐えがたい不信感や孤立感にさいなまれ、学校がもはや安全安心なばしよではなくなり、むしろ登校できない状況に追い込まれたものと推察される」と指摘された。

調査委員が中立公平の人ではなく、設置規約も文書化されていなかったために、女子児童側は再調査を要望したが、調査委員会を担当する市長部局は「調査は問題ない」として再調査を拒否した。

民事損害賠償請求訴訟

提訴

2022年10月31日 生徒側は2017年に発達障害(ADHD)と診断されるなど対人関係の問題が度々発生し、学校がトラブル報告を受けた後も十分な調査をせず、発達障害の特性を踏まえた対応をしなかった上、いじめに対する認識が不十分で防止対策を取らなかったことや子供の監督を怠った責任があるとして、市と加害者の同級生の親に対して、計165万円の損害賠償を求めて大阪地裁堺支部に提訴した。

裁判になった理由について、母親は報告書が出た後に学校や市教委担当者からは不適切な対応について謝罪があったが、教育長や市長から謝罪がなかったことと、加害者とその保護者からも誠意のある謝罪がなかったこと、学校での人間関係が修復されなかったことを挙げ、学校や市教委、市長部局が女子児童からの「自さつしたい」というSOSをキャッチしながら、危機感もなく、最後までいじめに対して真摯な対応がされなかったことに対して、責任の所在を明らかにすることを希望した。

裁判について女子児童は、「これでちゃんと解決するならいいし、また、ちゃんと謝ってもらえるならいいかな。謝ってもらうこともそうだけど、もし、他の子たちにも、いじめをしているのなら、やめてもらいたいと思っています。ただ、お母さんには迷惑をかける。その分、頑張ってやりたい。自分が発言しないといけない場面ではしっかりと発言し、相手に認めさせたい」と話している。

和解

2024年7月 加害者側との和解が成立した。

8月28日 女子児童が現在在籍している堺市立中学校でもいじめ被害が再発しており、校長に相談したところ「いじめられる側に原因がある」と発言された。児童の母親は「学校や教育委員会のいじめに対する認識の甘さに辛い思いが続いている」と記者会見で訴えた。提訴については堺市は「事実と異なる点があり、係争中」として、中学校でのいじめについては「いじめとして対応していて調査を進めている」としている。

一審判決

2025年9月18日、発達障害のある女子児童が同級生からいじめを受けた際に学校側が適切な対応をとらず、転校を余儀なくされたとして市に損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁堺支部は学校側の責任を認めず、保護者の訴えを棄却した。

賠償を認めなかった理由について、教師らがいじめが発生したらその都度同級生に聞き取りして謝罪をさせていたことや、発達障害児の専門家の派遣を申請していたことなどを挙げ、「教師らは原告の発達障害の特性を踏まえながらいじめの調査をして再発防止のための措置をとっていた」とし、「組織上の課題は認められるものの、法的な義務違反があるとまではいえない」と判断した。

女子児童の保護者によると、学校はこれまでいじめの事実は認め、保護者に対し謝罪していたものの、報告書の公開後も、いじめ対応については「適切だった」として責任を認めない姿勢を崩していなかったという。

関連資料

発達障害の女児が小学校でいじめ被害…さらに母親「中学校の対応も変わっていない」(2023年1月19日)

出典:MBS NEWS

参考資料

“「自作自演だ」いじめ被害の小4女子に校長と教頭が吐いた暴言” MAG2NEWS (2021年1月27日)

“堺市いじめ不登校めぐり被害者側が提訴” 文春オンライン (2022年11月30日) 他