今不登校についてあらためて考える

弁護士 峯本耕治

今年の11月17日に神戸で行われる近畿弁護士連合会の人権大会で、子どもの権利委員会が、不登校に関するシンポジウムを行います。弁護士会として、不登校をテーマとするのは本当に久しぶりのことです。

ご存知のとおり、不登校は過去20年以上にわたって増加しつづけてきました。その間、1990年代初めには、文部科学省が、無理な登校刺激によって子どもを追い詰めているという声を受けて、「不登校はどこにでも誰にでも起こりうる問題である」という位置づけを行い、大雑把に言うと、「子どもや親を追い詰めないために、余り無理をしない」という方針を示しました。しかし、その後も、不登校は増加しつづけ、平成15年には小中学校で13万7000人に達しました。そのような状況の中で、文部科学省は、平成16年に、結果的に不登校に対し適切な取り組みが行われていなかったとして、不登校に対し積極的に取り組む方向での方針転換を打ち出しました。

この方針転換を受けて、今、全国の自治体•教育委員会では、不登校への取り組みが大変重要な課題と位置づけられています。大阪でも、一昨年に太田房江知事が「不登校半減」という公約を掲げ、大きな波紋を引き起こしました。現場からは、「そんなこと無理や」という声があがりますし、不登校の親の会等からは、「昔のような無理な登校刺激が行われるようになり、子どもたちが苦しむことになる」等の強い反発が出ました。聞くところによると、その後、親の会の方が太田知事と会われて、「決して子どもを無理矢理学校に引っ張り出すことを目的としているのではない」等の説明を受けられたようですが、いずれにしても、各自治体で不登校に対する施策が色々と打ち出されてきています。

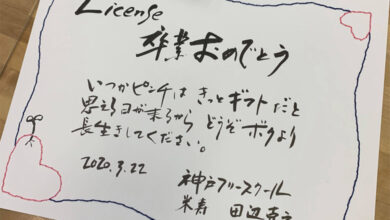

そんな中で、不登校について、弁護士会として、もう一度考えてみようというのが今回のシンポの趣旨です。これまで教育委員会等の行政やフリースクール等への調査、子どもたち自身や親の会からの聞き取りなど様々な調査をしてきて、これから、ちょうど提言や報告書をまとめようという段階です。

いざ、まとめをしようと思うと、そもそも、弁護士•弁護士会として、不登校に対してどういうスタンスを取るのか、不登校をどう評価するかが重要になってきます。それは文部科学省の上記の方針転換をどう評価するのかということとも関わるのですが、苦しみつづけてきた子どもたちや保護者の方を見ていると、「不登校は今の学校の歪んだ状況に対する自然な反応であって、それは無理に解決しなければならない問題ではない。学校復帰を目標とするのではなく、学校以外の選択肢の保障や、学校にいかなくても良いということを積極的に認める必要があるのではないか」という思いになります。

しかし、見方を変えると、現在不登校で苦しんでいる子どもたち、その中からフリースクール等の学校以外の道を選択している子どもたちも、そこに至るまでに、学校での出来事や人間関係に傷つき苦しみ、更に、学校に行けなくなった後も、学校の誤った対応によって傷つきを深め、学校不信を募らせてきたプロセスがあったものと思われます。そのプロセスの中で、学校が個々の子どもをきちんと理解し、そのニーズにあった適切な対応をしていたならば、多くの子どもたちが学校という居場所を失わずに済んだのではないか、そんなに苦しまずに済んだのではないかと思われます。

また、経済的な事情や資源の不十分さ等から、現実にフリースクールなどの他の選択肢を利用できる子どもや家族は限られています。圧倒的多数の子どもたちは、他に学習機会を得ることがないまま事実上放置されているという現状があります。

また、現在の不登校は「不登校」という言葉でくくる事が難しいほど、多様化しています。いじめや体罰が原因となった典型的な不登校以外に、たとえば、虐待やネグレクトが背景にある不登校がかなりの割合で存在することが明らかになっています。

また、子どもたちの遊びの貧困化、ゲーム依存や親子関係の変化等から、対人関係回避傾向がある子どもたちが増えてきており、それも一般的に不登校を増加させる要因となっています。そこからは、子どもたちが社会から逃避していく姿が見えてきます。

不登校も、他の様々な課題や問題と同じように、学校環境、家庭•親子関係環境、友人関係環境、地域環境、社会環境等の子どもを取り巻く全体的な環境から生じてきています。

今の不登校の問題を全体的にみたとき、私は、やはり、不登校は積極的に対応すべき課題であって、学校には、不登校を予防し、子どもたちが学校に来れる環境を整えるために積極的に対応すべき責任があると思います。

私自身は、不登校について、次のように考えているのですが、どうでしょうか?皆さんのご意見を聞かせていただけたらありがたいです。

「学校は子どもたちの継続的な学びの場として、また、多様な人間関係の中で様々な経験を積み、対人関係能力等を身につけていくことができる場。その意味で、家庭と共に、子どもたちの成長•発達にとって極めて重要な場である。

不登校になっている子どもたち自身も、もともとは、普通に学校に登校でき、また、友人関係の中で過ごすことができることを望んでいる。様々な要因によって、学校にいけなくなり、また、学校に行かないことを選択する場合があるが、本来的には学校に普通にいけること、学校のなかで居場所を見いだせることを望んでいるという基本的な前提に立って良いと思われる。

学校以外の選択肢を充実させる必要があることはもちろんだが、学習機会、対人関係の場のいずれの面からも、選択肢の保証には限界がある。また、他の選択肢を利用できるか否かは家族の経済力や姿勢によって大きな差が生じる。

その点からも、不登校を防止すること、不登校となった場合には、登校できる環境作りを第1次的な目標とした上で、他の選択肢を充実させ、保証していくという考え方が妥当と思われる。

このようなスタンスを前提として、対応についての基本的考え方は、

①不登校はできる限り防止する。

②不登校となった場合には、適切な初期対応プランにより、登校できる環境作りを行い、長期化することを防ぐ。

③中長期化した場合には、適切な対応プランにより、学校復帰の取り組みをする。

④その取り組みの中で、学校復帰が困難なケースや、学校復帰の取り組みが適切でないケースについては、公的機関、民間機関を問わず、他の選択肢を保証する。

⑤不登校→社会的ひきこもりを防止する。

簡単に言うと、「学校は子どもの成長発達権の保障のために本当に重要な子どもの居場所だから(特に、子どもを取り巻く環境がしんどくなればなるほど居場所としての重要性が増す)、子どもたちが、その大切な居場所を失わずに済むように、もっと色々とできることがあるやろ!子どもをきちんと理解し、適切な対応ができれば、不登校は減らすことができるはずや! 他の選択肢を充実させる必要があるが、その前にやれることがたくさんある!」というメッセージです。

不登校は本当にデリケートな問題で、その取り上げ方が大変難しいテーマです。だからこそ、弁護士会としては、きちんとスタンスを決めた上で取り組む必要があると思っています。実は、本年度大阪弁護士会と近畿弁護士連合会の子どもの権利委員会の委員長を務めています。何とか良いシンポができればと思っていますので、色々な視点からご意見を聞かせてください。

子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日

<内容>

子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。

子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて

子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて

小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日

<内容>

公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。

スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信

スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信

山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日

<内容>

はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。

子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題

子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題

峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日

<内容>

先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。