卒業のとき

田辺克之

フリースクールでは、卒業式などという仰々しい式典を実施したことがない。ボクがとにかくセレモニーが嫌いで、法事や結婚式など親類の集まりも地域の寄り合いもできたら遠慮したい。なかでも日の丸•君が代がどこからか現れて正面に据えられる入学式•卒業式は拒絶反応が強く、吐き気が起きる。ところが30年まえにたった一度だけ、フリースクールでも、ある母親の強い希望で、明石公園のなかにある図書館の会議室を借りて、飾りのないシンプルな卒業式を開いたことがある。「センセ、うちの子は小学校も中学校も、生まれてこのかた卒業式を体験したことがないのです。」「ここが気に入ったのか、大雨の日も休まず、楽しそうに通ってくれた唯一の場所ですから、ぜひフリースクールで卒業式をやってください。」と母親が熱望するので、自由な空気の中で開く卒業式ならいいだろうということで、開催することになった。「センセ、ほんまに息子の晴れ姿を見て、母親らしく涙するという体験がしたい。おもいきり泣かせてください。」こまったものやなぁと思いつつ、まぁそれもいいやろと思って、卒業式が始まった。

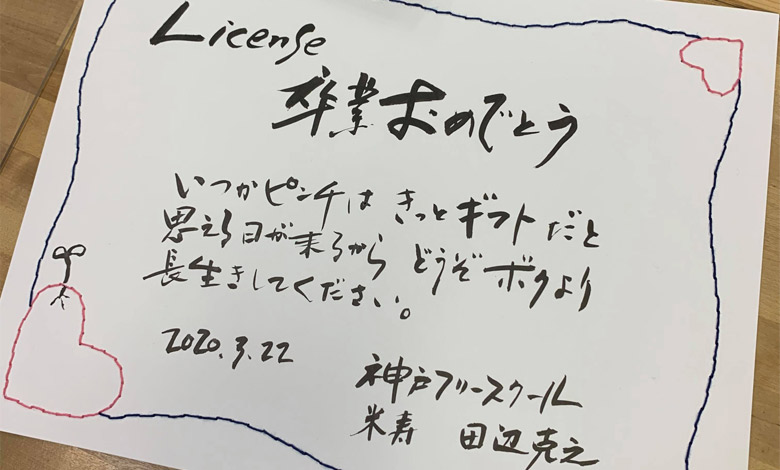

母親は式が始まる前からすでに泣いていた。3人ほどの式が終わって、息子が母親の前にやってきて「おかん、卒業したで」とボクの手作りの卒業ライセンスを母親に見せた。「卒業おめでとう。キミはよく気がつき、なにごとも率先して実行する15歳となり、いまここを巣立っていこうとしている。きっと未来は明るいとボクは信じている。これまでの様に、他人のために骨惜しみせず、人格を磨いてください。キミの晴れ舞台に大きなエールを送りたい。」というような意味のことを書いたライセンスを母親は受け取って、大泣きした。ひとしきり泣いた母親が、みんなの前に出て、深々とお辞儀をして、ちょっとだけご挨拶をさせてくださいとしゃべりだした。

『わたし、センセにたのんで、この卒業式を開いてもらいました。センセ無理言って、すみませんでした。息子は小学校から不登校で、中学になると家の中で暴れだし、家具はこわすし、窓から雑誌は投げるわで、荒れまくっていました。そして家の中だけでおさまらず、団地の廊下に備え付けられた消火器をふりまわし、かけつけた警官に交番所まで連れていかれました。交番からもどってきても暴力はおさまらず、家の中は荒れ放題で、小学生の妹は、いつも部屋の隅で小さくなっていました。ついに我慢の限界と考えた父親が、夜クルマに家族を乗せて、六甲山に向かいました。父親は排気ガスをひいて一酸化炭素中毒による一家心中を考えたようですが、それに気づいた妹が「うち死ぬのいやや」と叫び声をあげたのです。結局父親の計画は失敗に終わりましたが、六甲山からもどった2日後、父親は自殺しました。それが新聞にも出て、ますます団地の中で、家族は孤立していきました。わたしも限界にきていまして、父親のあとを追って死ぬしかないと判断しました。夕方須磨海岸を歩き続けて死に場所をさがしましたが、思うような場所はみつからず。家にもどってきました。その帰り道に焼き芋を買って、家で食べました。芋をくるんだ新聞紙をじっと見ていたら、「明石市に不登校生の居場所」という小さな記事に目が釘付けになりました。もう心がはやるというのでしょうか、なにも見てないのに、息子の場所ができたと感じたのです。朝早く家族3人で明石に行き、その日に入会させていただきました。それから2年半、息子はこんなに明るく背も伸びて、元気になりました。この場所がなければ、まちがいなくわたしたち3人はこの世にいません。先生、このご恩はわすれません。』

彼女の話を聞く同じ不登校の子をもつ母親たちから嗚咽がもれた。そして、お母さんが、須磨の海岸って、死にやすい場所ないんですよと真剣に話したので、みんな泣きながら笑いこけたのを思い出します。

その後、何度か財政的にフリースクールを支えるのが困難となり、「もうこれまでか」とあきらめかけたとき、「しかたない個人では限界や」といいわけをみつけて投げ出そうとしたときも、どういうわけかあいつを思い出す。またあいつみたいなやつがたずねてきて、フリースクールは閉鎖しましたではすまんやろと、自分を鼓舞し、なんとかかんとかして、30年持ちこたえることができました。「もうダメ、もうダメ」と思いながらの30年でした。たくさんの仲間の応援と協力があって、維持できたのは事実ですが、ひとりの人間の決意の大きさも感じます。ひとりではなにもできないけど、そのひとりがあきらめない限り、道は開けるということを学んだ30年でした。

いま行政から官民連携することが確保法で決まったので、多様な学び推進に向けての合同会議を開きますという呼びかけがあり、神戸市の教育委員会や兵庫県の教育委員会と同じ土俵にあがって、意見交換をすることができるようになりました。なぜ30年も放置していたのですかと噛みつきたいのをこらえて、すこし動き出した兵庫の教育にすこし期待をかけてみようかなと考えている今日この頃です。

Sponsored Link