高塚「門扉」裁判に寄せて

小野洋

僕は週に何回か子どもの勉強をみている。一応、塾という名前はつけたが、勉強で困っている子たちの病院にのようなつもりで一人か二人ずつ、相手をしているのである。特別な教え方はせず、たいてい学校の教科書に沿って説明したり問題を出したりする。だが、一つ一つていねいに説明していくと、学校でほとんど授業を聞いていないような子が、話を熱心に聞く。そして自分なりに納得がいくと、嬉しそうな顔をする。「へぇー、数学ってこんなおもしろいものだったん?」

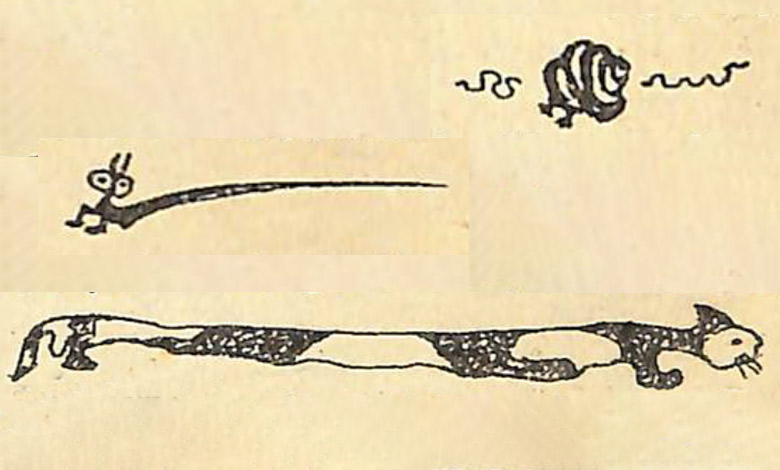

たとえば図形の問題─一つの三角形をじっとにらんでいると、まわりの三角形や円との関係で幾通りもの意味を持つことに気づく。もはやただの三角形ではない。「ふかーい世界があるんですネ!」とは、数学の教師に嫌われて赤点をもらった女子高校生の弁。パズルのようなものかもしれないが、あるいは人生の途中にも、困難な問題にじっくり向き合うことで、新しい見方や可能性が生まれることがあるやもしれぬ。

勉強嫌いな子供こそ、キラキラ光る発想を持っていると思う。ある時、酸素と二酸化炭素の話をしていて、「地球上に呼吸している生物がたくさんいるのに、どうして酸素がなくならないんだと思う?」と僕が聞く。学校では、いわゆる最低辺にいる6年生の子が、しばらく考えてからこう答えた。「雨が降って、土が、こう、泥みたいになるやろ…その中から草がはえて、花が咲くみたいな感じで酸素ができるんや。」僕はウーンとうなってしまった。彼には光合成の知識は一切ない。<雨─土─草─花─清浄な大気>という美しいイメージ。僕の頭の中の味気ない化学式よりも、よほどドラマチックに光合成の本質を言い当てていると思う。

こんな優しいものの見方をする子が授業からはじき出されている。それは、今の学校が、一握りの小器用な人間を選び出すための装置になっているから仕方のないことだとも思う。どんな誠意の教師でも個人の力でこの装置に抗うことは容易でないだろう。でも、個性的で豊かで優しい、この子たちの時代がきっとやって来ると信じたい。「門扉裁判」が文字通り、学校の現状に風穴をあけるものとなることを願う。