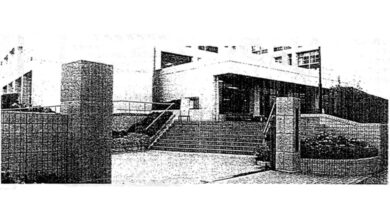

校門改修公金支出賠償請求訴訟

支援会員一覧

一九九三年六月五日 現在

〔神戸市〕

進藤公美恵 髙橋徳子 小林るみ子 稲田多恵子 ◯山本和代 ◯河村紀子 所薫子 所俊夫 泉迪子 浜上初子 田辺克之 田辺陽子 北田美智子 安藤康子 ◯田中純子 ◯中島絢子 玉本格 ◯飛田雄一 前田良子 井上力 公庄れい 橋本幸子 桝田伸二 ◯西村優子 伊藤順子 内海義昭 酒井政代 加納功 加納花枝 ◯木田啓治

〔明石市〕

◯玉木哲郎 竹田まがら 入江一恵 安田敏郎 安田めぐみ 小野洋 清水美紀 ◯木村正樹 ◯朱良枝 小松茂暢 日本キリスト教団•明石教会

〔西宮市〕

◯折口恵子 ◯藤田英美 ◯藤田敏則 ◯影本一朗 ◯影本昭子 稲垣登 ◯中野晶子 芝川恵子 山本義雄 山本初代 ◯森池豊武 ◯森池日佐子

〔その他〕

佐野通夫(香川) 八幡康子(新潟) ◯中島阿子(京都) 藤尾周作(氷上) 松下洋一(神崎郡) 玉光勝子(同上) 後藤由美子(同) 後藤明照(同) 山本泰三(姫路) 久貝登美子(姫路) 小野純一(同上) 清流祐昭(同) 小宮純子(三田) ◯曽我陋(宍粟) ◯坂光雄(三木)

─以上67名─ ※氏名右肩の「◯」印は原告(含•旧•元)

ここにご報告しお礼にかえさせていただきます。

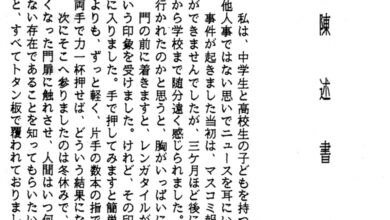

なお、封筒(連絡用)はお届けいただいているが「会費」の方が遅れている方、その逆に、封筒(10部切手添付•氏名記入)の方が遅れている方など二~三あり、首を長くして待ってます。

Sponsored Link